Метод Леонардо: как успевать гораздо больше

Умение планировать свое время, ставить цели и достигать их — настоящее искусство, которое в современном мире ценится дороже любых материальных благ. Мы стараемся решить за один световой день как можно больше задач, а уже к середине недели тоскливо смотрим в ежедневник и пониманием — успеть нереально!

Поверить в свои силы и в то, что все возможно, поможет вдохновляющий пример. Для нашего проекта им является Леонардо да Винчи. Все мы знаем о том, что он был великим художником, ученым и изобретателем, но немногие знают, что этот замечательный во всех смыслах человек также являлся настоящим гуру тайм-менеджмента.

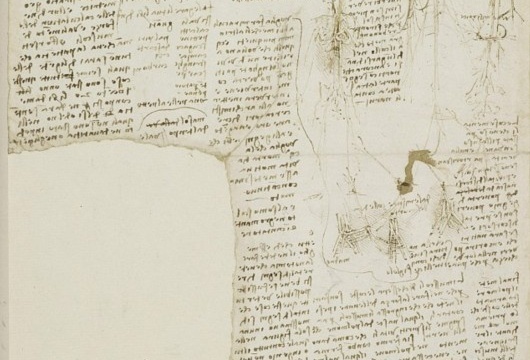

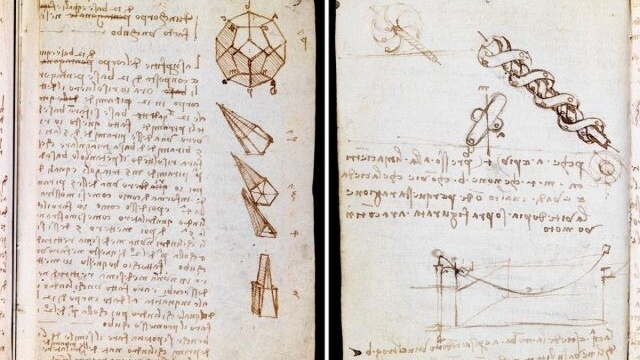

Леонардо составлял планы на неделю, но записывал их зеркально. Зачем? Возможно, чтобы задать дополнительную загадку потомкам, которые будут их расшифровывать. А быть может, на зло современникам, которых так интересовал секрет продуктивности гения. Тоби Лестер (Toby Lester), американский историк и журналист, перевел записи Леонардо да Винчи на английский язык и написал целую книгу Da Vinci’s Ghost: Genius, Obsession, and How Leonardo Created the World in His Own Image.

Вот некоторые из дел, намеченных Леонардо на неделю (и это даже не одна десятая от полного списка):

- Рассчитать размер Милана вместе с окрестностями.

- Обсудить с мастером арифметики природу треугольника.

- Попросить брата Фриара (монах-бенедиктинец) показать трактат De Ponderibus (текст по механике).

- Попросить профессора медицины и права месье Фазио представить доклад о пропорциях тела.

- Выяснить у Джианино, как и почему башня Феррара была сконструирована без бойниц.

- Выяснить, как передвигаются по льду во Фландрии.

- Начертить план Милана.

- Спросить о размерах Солнца у Джиованни Франчезе.

- Найти и изучить трактат по оптике.

Какие же секреты многозадачности мы можем позаимствовать у великого Леонардо да Винчи?

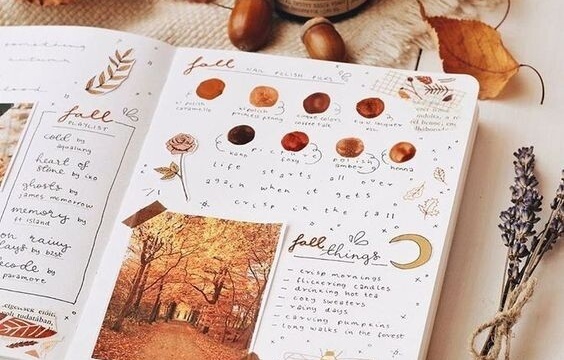

Все записывать

Тоби Лестер писал о том, что Леонардо всегда путешествовал с маленькой записной книжкой, свисающей с его пояса, и всякий раз, когда что-то интересное попадалось ему на глаза, художник делал заметки или наброски. Даже если у вас нет художественного таланта, привычка фиксировать свои наблюдения крайне полезна. Записывайте идеи, которые приходят вам в голову, фиксируйте интересную информацию, полученную от знакомых. Возьмите за правило всегда носить в сумке маленькую записную книжку или скачайте специальное приложение на телефон.

Время от времени позволять себе “ментальный беспорядок”

Что нужно, чтобы закончить задачу в срок? На первый взгляд, ответ очевиден: не отвлекаться на мелочи. Однако пример Леонардо (который подтверждают некоторые современные исследования) говорит о том, что отвлекаться можно и нужно. “Блуждающий” мозг, выискивающий новую информацию, задающий вопросы и ищущий оригинальные решения (пусть даже велосипед давно изобретен), постоянно находится в тонусе. Слишком длительная концентрация на одной задаче или одной идее, наоборот, приводит лишь к переутомлению и “замыленности” восприятия.

Посмотрите на план Леонардо: круг интересов великого мыслителя был невероятно широк — биология, механика, оптика, химия, физика, живопись, архитектура и т.д. Кажется, что он увлекался 100 предметами одновременно, и ведь в каждом начатом деле достигал невероятных успехов!

Главное здесь — отвлекаться с пользой. Лишние 3 часа в соцсетях вряд ли сделают из вас легенду, а вот урок живописи или итальянского языка вполне способен пробудить дремлющий потенциал.

Проявлять любопытство

Тоби Лестер уверен, что источником неуемной энергии и секретом фантастической работоспособности Леонардо являлось неуемное любопытство. Ученый хотел все знать. Он постоянно искал ответы на вопросы в книгах, общался с образованнейшими людьми своего поколения, задавал вопросы. Гений никогда не довольствовался одним ответом или решением. Он хотел копать глубже и знать больше.

Конечно, эпоха Возрождения таила куда больше загадок, чем 21 век, но ведь у Леонардо не было тех инструментов получения информации, которые сегодня есть у нас. Только представьте, во сколько раз увеличился бы список дел художника, появись у него интернет и возможность учиться любому ремеслу онлайн?!

Никогда не оправдывать свою лень!

Не всем суждено стать символом эпохи, но и не все ставят перед собой столь амбициозные задачи. До тех пор, пока в наших ежедневниках не значится “Написать картину для Лувра” или “Написать трактат по оптике”, давайте строже относиться к себе и не оправдывать желание полежать на диване усталостью после игры в танки.

От проекта Феникс.Хелп хотели бы добавить еще одно правило эффективности: верить в себя, даже если что-то не получается. Возможностей у каждого из нас предостаточно, осталось только начать.

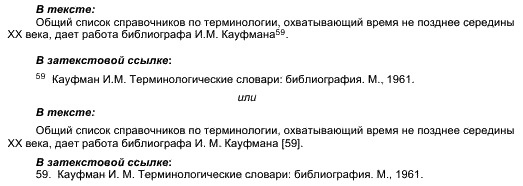

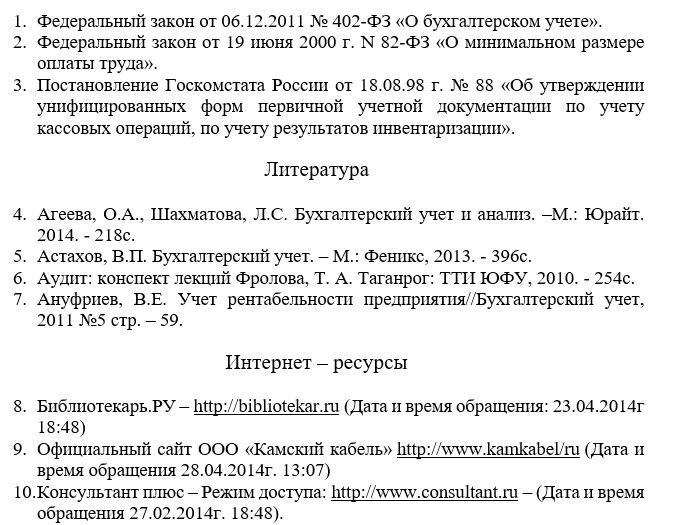

Как верно оформить ссылки в дипломе

Рассказываем, как грамотно делать ссылки на источники и приложения в тексте исследования.

Дипломная работа для студента — очень масштабная и непростая задача. Держать в поле зрения надо множество вопросов: актуальность литературных источников, научную новизну, написание аннотации и подбор ключевых слов, правильно составленные таблицы и схемы, а также грамотно оформленные ссылки на все заимствования в научном проекте.

Виды ссылок

В зависимости от того, где располагаются ссылки, их разделяют на:

- Внутритекстовые.

- Подстрочные.

- Затекстовые.

Исходя из того, сколько раз повторяются ссылки в тексте, выделяют следующие их виды:

- Первичные. Такие ссылки встречаются в работе один раз.

- Повторные. Пояснения, к которым делаются отсылки два и более раз.

Бывают ситуации, когда в тексте упоминается несколько объектов, требующих пояснения. В таком случае на помощь приходит комплексная ссылка. Это возможность объединить несколько пояснений в одно. Несколько ссылок в составе комплексной отделяются друг от друга точкой с запятой.

Правило гласит: до и после знака препинания ставится пробел.

Оформление без ошибок

Для того чтобы оформить пояснения в тексте правильно, надо вспомнить алфавит. Ведь если в тексте несколько ссылок, необходимо придать им хронологический порядок.

Если информация заимствована из самого источника, то при указании на него используют квадратные скобки. В противном случае их просто опускают. Пример:

В ссылке указывают фамилия и инициалы автора, номера использованных страниц. Иногда эти сведения могут дополнят названием источника и его выходными данными: годом издания, номерами томов или частей документа. Например, в тексте может быть указано понятие, а затем ссылка: (М.Сканави, Конкурсные задачи по геометрии с решениями: уч.пособие. М., 1999). Не забудьте указать источник в общем списке.

Ссылка на приложения: как сделать правильно

Пояснения могут находиться не только в литературных источниках, но и в приложениях к дипломной работе. Оформляюттакие ссылки также, как и обычные. Единственным отличием будет наличие в квадратных скобках слова «Приложения».

Если количество пояснений в тексте большое, их лучше оформить отдельным списком в конце работы. Только не путайте: это перечисление не является заменой традиционному и обязательному перечню использованных источников. Еще один важный момент: опись с пояснениями обязательно нужно указать в содержании.

Если авторов несколько

Допустим, в вашем тексте содержатся данные нескольких экспертов. В рамках ссылки требуется указать данные их всех. Но в случаях, когда научных деятелей больше 4, разрешается указать только название научного труда.

Когда в тексте используют ссылки на разные исследования одного автора, то в круглых скобках указывают не только фамилию эксперта, но и год издания, а также номера страниц документа.

Иногда название научного труда слишком длинное. В этой ситуации разрешается опустить его вторую часть, например: [Философия познания… , с. 55].

В общем, не все так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы оформить ссылки в работе правильно, нужно всего лишь знание стандартов, внимание и некоторое время. А вот если чего-то из перечисленного недостает, то обращайтесь в студенческий сервис ФениксХелп. Там всегда помогут, проконсультируют и подскажут.

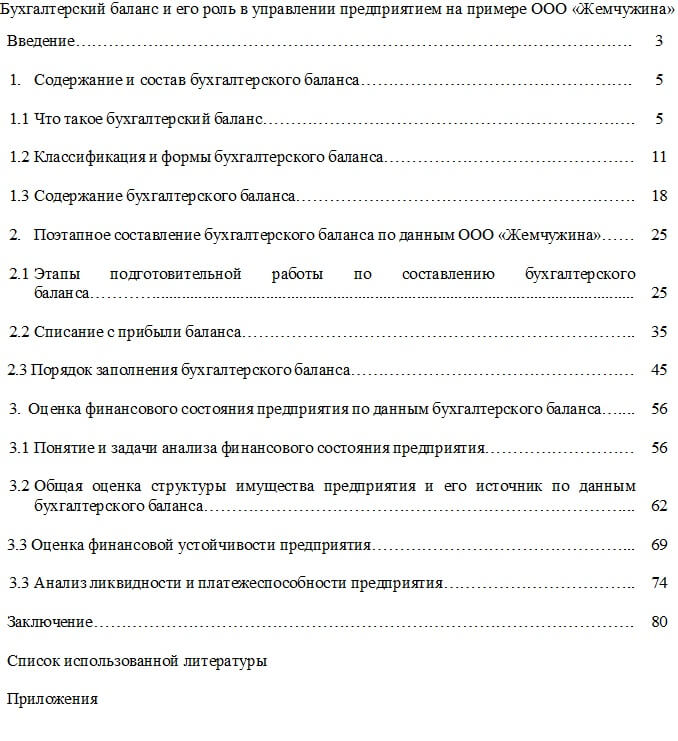

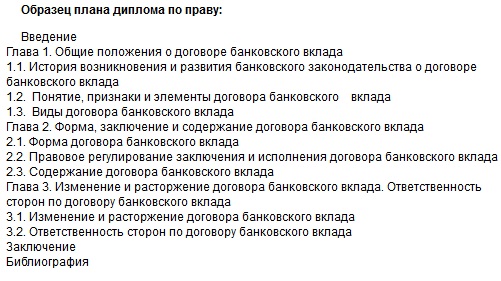

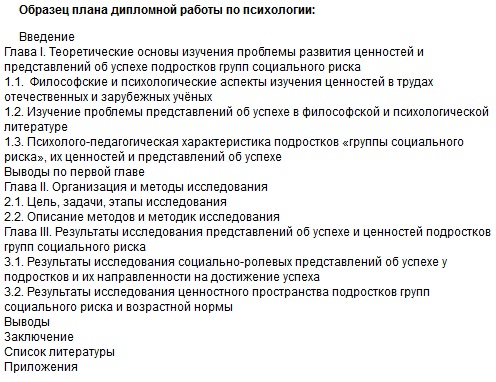

Как написать план к дипломной работе по любой специальности

Одни говорят, что самое сложное учебное время ― 1 и 2 курс. Другие утверждают, что те, кто так считает, еще не начали подготовку к дипломной работе. Сбор информации, написание, оформление ― задача не из простых. Правда, прежде чем приступить к этому, надо правильно составить и написать план ВКР. В этой статье расскажем, с какой целью и как его сделать.

План дипломной работы: писать или не писать?

Писать определенно стоит. Зачем? План показывает, полностью ли раскрыта тема, какие проблемы затронуты, а также обозначена актуальность исследования.

Пять лет учебы, конечно же, приносят свои плоды. За это время в голове студента накапливается множество информационных пластов различной направленности, которые путаются между собой и замещают друг друга. И просто умение красиво говорить уже не спасет на защите дипломного проекта.

Но вернемся к плану. Он нужен в первую очередь для того, чтобы не забыть важное и опустить лишнее в выпускной работе. План ― это своего рода график, позволяющий соблюдать четкую последовательность ведения работы, структурировать информацию и донести ее в понятной и лаконичной форме слушателям.

Как составить план диплома: копаем глубже

Советуем придерживаться следующего алгоритма: утром ― план, вечером ― текст диплома. Это позволит понять, какие данные являются лишними, а какие сведения обязательно нужно использовать в тексте. А еще заранее определенная последовательность действий значительно сэкономит время: ведь когда описаны четкие шаги, вы будете точно знать, что делать.

План для дипломной работы вас попросит предоставить на проверку научный руководитель. И только после его одобрения можно приступать к написанию текста. Возможно, он захочет внести какие-то исправления и корректировки. Обязательно прислушайтесь к ним, ведь это, несомненно, поможет улучшить ваше исследование.

Чтобы написать план ВКР, важно понимать, какие задачи вы хотите или должны решить в своей работе:

- Максимально полно раскрыть тему проекта.

- Обозначить актуальность и целесообразность исследования.

- Изучить литературу, подобрать методологическую базу.

- Последовательно изложить мысли в тексте.

- Перечислить объективным выводам.

- Подготовить и оформить графические объекты для исследования.

Структура плана дипломной работы

Существуют методические рекомендации, где содержатся стандарты, которые важно соблюдать. Согласно им план должен иметь следующую структуру:

- Введение.

- Теоретическая глава.

- Практическая глава.

- Доказательства актуальности и научной новизны.

- Заключение.

- Выводы.

- Список использованных источников.

- Приложения.

Это общий список. Каждый из пунктов необходимо максимально полно расписать, продумать логику изложения. Основная мысль каждого раздела будет отражена в их названии.

Наиболее обширные главы ― теоретическая и практическая. В первой важно описать предмет исследования, провести исторический анализ и соотнести эту информацию с научной новизной и актуальностью. Вторая часть ― практическая ― это не взятые из учебников выдержки текста, это проанализированные выводы, сделанные в ходе исследования.

Особенное внимание уделить пункту «Приложения». Преподаватели по разным дисциплинам требуют подтверждения ваших мыслей и рассуждений фактами, документами, таблицами, расчетами, рисунками и т.д.

Примеры помогут вам составить свой собственный план.

Ошибки при составлении плана: разбираемся подробнее

Студенту свойственно допускать ошибки при выполнении учебных работ. Предлагаем разобраться, какие из них возникают при составлении плана ВКР.

- Отсутствие последовательности. Вряд ли вам удастся специально опустить один или несколько разделов, которые изменяют логику изложения. От опытного взгляда преподавателя этот факт не скроется, план отправят на доработку.

- Несоответствие содержанию. Первое, что подробно изучает преподаватель в работе, —это план. Написать его кое-как без последствий не получится. Подумайте, стоит ли так рисковать, если есть вероятность опозориться на защите.

- Наличие ошибок. Причем разницы нет, будут они пунктуационные, орфографические или речевые. Обязательно перепроверьте написанное несколько раз. Если сомневаетесь, воспользуйтесь помощью грамотного товарища или специальных онлайн-сервисов, а также грамотные подкованные друзья и подруги.

Эти, как может показаться на первый взгляд, мелочи могут сыграть злую шутку на защите проекта и существенно повлиять на итоговую оценку и впечатление комиссии. Помните: составление плана ― это небольшой, но очень важный шаг к получению диплома. И если случилось так, что сделать его самостоятельно не получается, биржа ФениксХелп обязательно поможет.

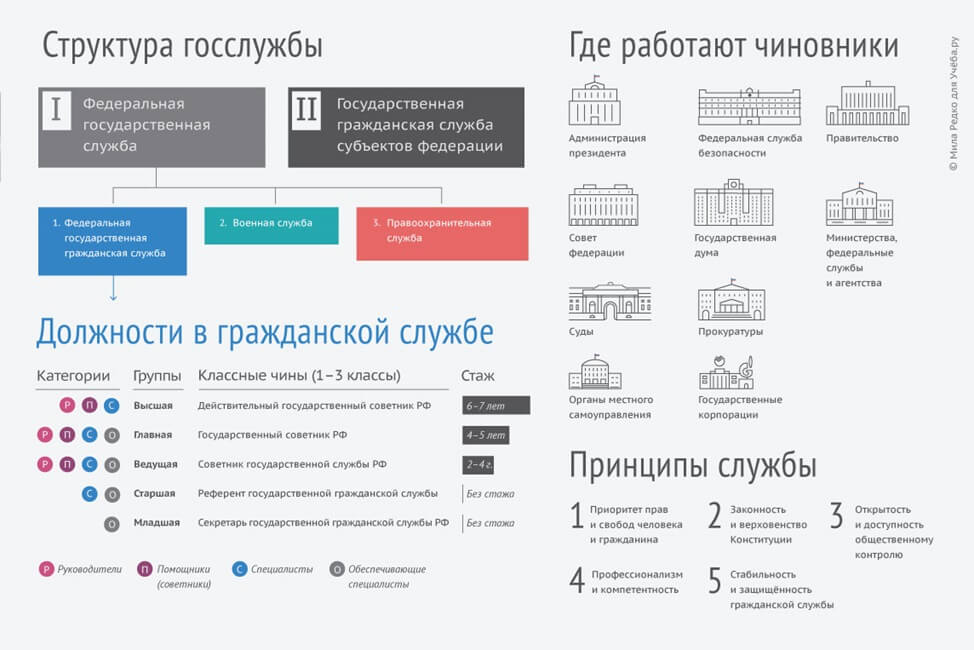

Всему голова: кто такой госслужащий и как им стать

Госслужащий — это человек, который трудится на благо страны и ее народа. В этой статье мы расскажем, что это за профессия и какие плюсы и минусы в ней существуют.

Госслужащие занимают должность в государственных организациях и имеют определённые полномочия. За выполнение деятельности предусмотрена заработная плата из различных источников финансирования (местный, федеральный, ведомственные бюджеты).

Плюсы и минусы профессии

Работа на государство имеет свои преимущества и недостатки. Ощутимый минус — небольшая зарплата. В зависимости от региона среднестатистическая оплата труда госслужащего составляет примерно 30 тысяч рублей. В расчет кроме оклада включаются премии и надбавки.

Кроме этого для госслужащих есть и другие «плюшки»:

- Стабильность. Любая коммерческая организация зависит от кризисов, колебаний на валютно-фондовой бирже, цен на топливо и т.д. Функции и полномочия государственного служащего более стабильны. Корректировки в этой сфере происходят с изменениями в законодательстве, что происходит не так уж и часто.

- Карьерный рост. Несмотря на различные сложности и ограничения, молодые люди, поступившие на службу государства, практически сразу могут участвовать в развитии страны. При стабильно хорошей работе, активности карьера госслужащего развивается достаточно быстро.

- Льготы. Преимущество, привлекающее к профессии госслужащего многих: социальные льготы (различные надбавки, увеличенный отпуск и единовременная выплата к нему), жилищные (предоставление служебного жилья, субсидии для приобретения собственного, оплаты коммунальных услуг), возможность досрочного выхода на пенсию, компенсация затрат на топливо или проезд, бесплатное лечение в государственных специализированных центрах.

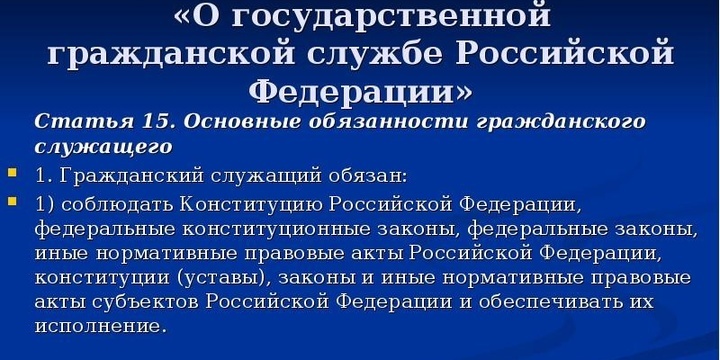

Все эти льготы предусмотрены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Согласитесь, плюсы стоят того, чтобы подать свое резюме на должность госслужащего.

В профессии госслужащего, впрочем как и в любой другой, есть свои подводные камни. Для одних они не имеют большого значения, других же напрочь отталкивают от профессии.

Госслужащему запрещено:

- заниматься любой коммерческой деятельностью и сотрудничать с бизнес-структурами;

- получать дополнительный доход от приобретения акций и других ценных бумаг;

- участвовать в забастовках, митингах и других подобных мероприятиях;

- рассказывать о своей работе, особенно когда дело идет о государственной тайне;

- принимать подарки.

Как устроиться госслужащим?

Соискателю на должность госслужащего нужно сделать следующие шаги к достижению своей цели:

Шаг 1. Собрать и предоставить по месту работы пакет документов

Для этого вам потребуется:

- оригинал и копия паспорта;

- оригинал и копия диплома об окончании вуза;

- медицинская справка установленного образца;

- справки об отсутствии судимости и о предоставлении отчетности по доходам в налоговую;

- фотографии 3х4.

Перечень может быть изменен в зависимости от должности, на которую вы претендуете, а также региона.

Шаг 2. Подготовьтесь к собеседованию

На интервью уточнят ваш опыт работы, профессиональные навыки, уточнят, насколько вы осведомлены о работе муниципальных заведений выбранного региона. Чтобы не упасть в грязь лицом, посетите сайт работодателя, изучите имеющуюся там информацию. Даже если на это уйдет много времени, оно не будет потрачено впустую. Вы узнаете больше об организации, в которой хотите работать, да и работодатель определенно зачтет такую подготовку к собеседованию.

Шаг 3. Собеседование

Каждый работодатель сам определяет сценарий данной встречи. Будьте готовы к тому, что кроме личной беседы, вам предложат пройти анкетирование или выполнить тестовое задание.

Самое волнительное уже позади. Вам остается только ждать решения работодателя. Обычно ответ дают в течение 30 дней. Это время требуется для создания специальной комиссии, которая проведет голосование на основе предоставленных вами сведений.

Не огорчайтесь, если получили отрицательный ответ. Ваше резюме могут занести в резерв и при освобождении подходящей вакансии повторно пригласить на работу.

Присмотритесь также к другим вакансиям работодателя, если вас что-то заинтересует, повторно проходить все вышеназванные этапы не потребуется.

Не стоит верить стереотипу, что без блата на такую должность не попасть. Сегодня в госаппарате идет серьезная борьба с коррупцией. Для чего в комиссию о найме включают представителей различных органов власти из разных регионов.

Аттестация госслужащих: куда пойти учиться?

Чтобы стать управленцем, вам необходимо получить диплом по соответствующей специальности.

Существует также ряд программ подготовки госслужащих. Обучение можно пройти в следующих учебных заведениях:

- Международный институт управления МГИМО МИД РФ.

- Факультет управления при Правительстве РФ.

- МГУ им. Ломоносова.

- Институт государственной службы и управления РАНХиГС.

- Факультет государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ и другие.

Например, программу «Государственное и муниципальное управление и регулирование» на бюджетной основе можно пройти в 21 вузе страны. В 2019 году количество бюджетных мест составило 71. Конкурс — 0,2 человека на место.

Если вам интересна военная служба, рассмотрите обучение в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. У вуза много филиалов по всей стране. Специальности, гарантирующие соответствие требованиям вакансии госслужащего:

- Компьютерная безопасность.

- Информационная безопасность автоматизированных систем.

- Информационно-аналитические системы безопасности.

- Криптография.

- Противодействие техническим разведкам.

- Правовое обеспечение национальной безопасности.

- Перевод и переводоведение.

По правилам вуза на эти специальности могут поступать только парни. Это не значит, что девушкам доступ в учебное заведение закрыт. Их с радостью примут на обучение специальностям юриспруденция и правоохранительная деятельность.

Изучайте правила приема и конкурс в различные вузы, сдавайте ЕГЭ и выбирайте профессию. А если на все это времени совсем не хватает, студенческий сервис Феникс.Хелп поможет с контрольными и выпускными работами.

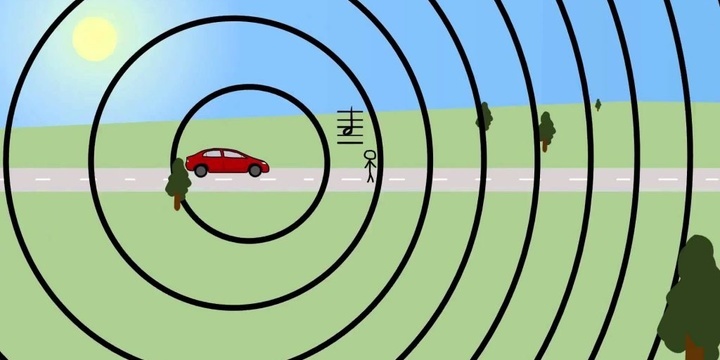

Эффект Доплера: суть явления, определение, примеры

Эффект Доплера — важнейшее явление в физике волн. Но прежде чем говорить о нем, надо вспомнить, что такое колебания и волны.

Колебания — повторяющийся процесс изменения состояния системы около положения равновесия. Волна — это колебание, способное удаляться от места своего возникновения и распространяться в окружающей среде. Хороший пример этого физического явления — звук. Причиной его возникновения являются механические колебания воздуха.

Суть эффекта Доплера

Физические явления проще всего разбирать на простых моделях. Это же относится и к эффекту Доплера. Представьте, что вы стоите на улице и наблюдаете за дорогой, по которой движется машина с сиреной. Частота звука, который слышите вы по мере приближения машины, будет разной.

Пока автомобиль был далеко, звук слышался слабо, т.е. его частота была низкой. Максимально высокой частоты звук достигнет, когда машина будет проезжать мимо вас. Далее он будет уменьшаться. Вот вы и столкнулись с эффектом Доплера. А именно восприятием наблюдателя частоты и длины волны излучения, которые изменяются вследствие движения источника.

Данное явление было открыто и теоретически обосновано Кристианом Доплером в 1842 году. Австрийский физик наблюдал за кругами на воде и предположил, что этот эффект применимо для любого вида волн. Экспериментально эффект был доказан позже.

Вышеназванный пример показывает эффект Доплера относительно звуковых волн, но физическое явление справедливо не только для них. Итак, выделяют его следующие виды:

- Акустический эффект Доплера.

- Оптический эффект Доплера.

- Эффект Доплера для электромагнитных волн.

- Релятивистский эффект Доплера.

Подтверждение эффекта Доплера в ходе экспериментов

Как мы уже упоминали ранее, практически эффект Доплера был доказан позднее и связан с интересным экспериментом. Голландский метеоролог Христиан Баллот провел необычный физический опыт. Для участия в эксперименте был приглашен оркестр, в котором состояли музыканты с абсолютным слухом, а также взят мощный локомотив. Какая-то часть музыкантов — в основном это были трубачи — ехала на открытой площадке поезда и тянула одну и ту же ноту. Остальные слушали со станции игру своих коллег. Эксперимент длился два дня. Результат — много сожжённого угля, усталость всех участников и выдающийся итог. Опыт показал, что высота звука зависит от относительной скорости источника или наблюдателя.

Применение эффекта Доплера

Мало открыть и подтвердить физическое явление, важно еще найти ему применение в реальной жизни. Эффект Доплера помогает определить скорость движения объекта при помощи специального датчика. Таким образом, радиосигналы, которые посылает радар, отражаются от автомобиля и возвращаются назад. Важным моментом является то, что смещение частоты возвращения сигналов имеет тесную взаимосвязь со скоростью машины. Сопоставление этих параметров дает возможность вычислить, как быстро двигается авто.

Данное физическое явление нашло применение в медицине. Именно эффект Доплера лежит в основе приборов УЗИ-диагностики. Существуют также методики, которые носят название доплерография.

Эффект Доплера широко используется в оптике, астрономии, радиолокации и электронике, акустике.

Открытие данного физического явления оказало значительное влияние на развитие и становление науки. Судите сами, эффект Доплера входит в список доказательств теории Большого взрыва. Согласно ей Вселенная расширяется. Ученые подтвердили, что при наблюдении удаленных галактик наблюдается красное смещение, что свидетельствует о сдвиге спектральных линий. Если применить к этому эффект Доплера, напрашивается вывод, который согласуется с теорией: галактики удаляются друг от друга, Вселенная расширяется.

Формула для эффекта Доплера

Как и многие научные открытия, эффект Доплера подвергся критике. Причина — громоздкое теоретическое обоснование и минимально краткий вывод формулы. Но ведь это можно рассматривать и в положительном ключе.

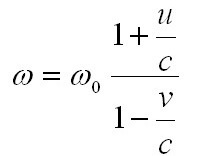

Итак, U — это скорость приемника относительно среды, V — скорость источника, C — скорость распространения волн в окружающей среде, Wо — частота волн источника, W — частота волн, которую фиксирует приемник.

Релятивистский эффект Доплера

Релятивистский — это термин, который в физической науке употребляется для обозначения явлений, зависимых от скорости, близкой к скорости света.

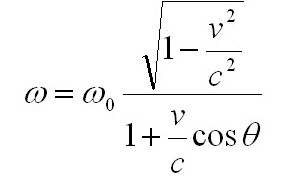

Электромагнитные волны могут распространяться в вакууме. В таких случаях для расчета эффекта Доплера учитывается релятивистское замедление времени. C, V — скорости источника относительно приемника, тета — угол между направлением на источник и вектором скорости, которые связаны с системой отсчета приемника.

Эффект Доплера имеет важное значение в физическом мире. Знать о нем, а также применять формулы, которые объясняют это явление, важно и нужно для тех, кто получает инженерное образование. Сложно? Специалисты ФениксХелп помогут научиться решать задачи, в условиях которых задействован эффект Доплера легко и просто