Сущность проектного обучения, условия реализации, виды

Во все времена педагоги ломали головы, как сделать процесс получения образования более эффективным. Способом проб и ошибок были выработаны разные подходы. Многообещающие технологии XXI века — дуальный и проектный методы. В этой статье поговорим о проектном обучении — что это, в чем его особенность и из каких компонентов оно состоит.

Технология проектного обучения: сущность процесса

Проектная технология представляет собой систему получения знаний, когда ученики вовлечены в процесс планирования и выполнения проектов, т.е. практических заданий, которые постепенно усложняются. Упор делается на самостоятельное выполнение, как индивидуально, так и в группе.

Проект назначается на определенный промежуток времени.

Несмотря на то, что данный подход к обучению считается передовой технологией XXI века, исследователи считают, что переводить весь учебный процесс на рельсы проектного подхода не имеет смысла. Лучше сочетать его с групповым.

Основоположник системы

Считается, что эта технология появилась в США в конце XIX века. Её основоположник — американский философ Джон Дьюи, автор концепции прагматической педагогики. Однако еще много раньше, в XVI веке, метод проектов уже начал успешно применяться в архитектурных мастерских Италии и прошел несколько этапов развития перед тем как переместиться в Новый Свет, откуда, заново переосмысленный, он вернулся в Европу в 1915 году.

Основной идеей Дьюи было, что ценность представляет лишь то, что полезно человеку. Обучение должно идти на активной основе через целесообразную деятельность ученика, лично заинтересованного в данном знании.

Основатель модели полагал, что важно показать детям, какую пользу для дальнейшей жизни им дадут получаемые в школе знания. Для этого надо взять проблему из реальной жизни, которую ребенок считает значимой и объяснить, как он будет решать ее, овладев в будущем нужными знаниями и навыками. То есть обучение не должно быть ради обучения, никакой абстракции.

Идеи Джона Дьюи применялись в 1884 – 1916 г.г. его учениками и последователями — педагогами Паркхерстом и Килпатриком.

Основная цель проектного обучения

Понятно, что любая теория мертва без практики, поэтому цель проектного обучения — научить решать практические задачи, привязать полученные знания к реальной жизни. Учащиеся приобретают знания из различных источников. В процессе они развивают:

- коммуникативные навыки, способность к работе в группе;

- умение исследовать, т.е. выявлять проблему, ставить задачу, собирать информацию, делать выводы, строить гипотезы и обобщения;

- системное мышление;

- воображение, творческие способности;

- память;

- внимание.

Принципы технологии

Можно выделить несколько основных принципов.

- Основа процесса — это учащийся и его способности. Главное — активность самого ребенка, без его волевого участия и желания процесс обучения будет невозможен.

- Учебный процесс направлен на развитие творческих способностей. Учащийся имеет право выбора: от постановки задачи до способов и методов ее решения.

- Комплексный подход обучения способствует развитию личности. Для получения результатов ученик должен задействовать все свои имеющиеся на данный момент знания и навыки, а также взаимодействовать с преподавателями, своими одногруппниками, искать консультантов со стороны, применять фантазию и умение анализировать факты.

- Универсальность, может быть использована в любом учебном процессе. Методика проектов применима к любой науке, ведь все учебные дисциплины так или иначе связаны с реальной жизнью.

Этапы проектного обучения

Подготовка к проекту

- Выбор темы занятия. Тему предлагает учитель, но надо всегда помнить, что право выбора остается за учеником, который придумывает свои примеры на основе главной темы. После обсуждения тема может видоизмениться, если выяснится, например, актуальность какого-то ее аспекта, на котором надо сконцентрировать внимание.

- Разделение темы на несколько подтем. Для удобства поиска информации и лучшего понимания всей проблемы удобно разделить тему на подтемы. Это также помогает определиться со способами и сроками решения.

- Деление класса на группы. Если проект не предполагает другого, индивидуального подхода, то класс заранее делится на несколько групп, каждая из которых выбирает для себя свою тему.

- Оснащение реализуемого проекта. Все необходимое оборудование и учебные пособия должны быть собраны на этапе подготовки.

- Оформление итогов проекта. Продумать, в каком виде будут представлены итоги для широкой аудитории — в виде презентации, раздаточных материалов и т. д.

Разработка проекта

Разработка проекта осуществляется самими учащимися под контролем учителя. Важно, что проект должен иметь своим результатом практическую пользу, которая близка и понятна тем, кто работает над проектом.

Оформление итогов проекта

Форма оформления может быть разной — таблицы, диаграммы, иллюстрации. Главное, чтобы был ответ на вопрос: что мы хотели получить и что получили в итоге.

Презентация, демонстрация итогов проделанной работы

После демонстрации преподаватель не должен давать оценку. Участники проекта только предъявляют результаты сделанного, оформленные в понятном и простом для восприятия не посвященного в тему человека.

Рефлексия, самоанализ проделанной работы

Рефлексия помогает оценить результаты, вспомнить ход проекта от начала до конца. Для этого надо задать вопросы: что и как мы сделали, зачем, какие умения и знания использовали, сколько времени потребовалось и могла ли быть альтернатива. Самоанализ нужен, чтобы понять, какой ценный опыт был приобретен, правильно ли была выбрана цель и верна ли ее реализация.

На этапе рефлексии, а не презентации дается оценка всей проделанной работе. Причем характеристика правильно сделанного проекта это не только итоги, но и качество всего процесса.

Виды проектного обучения

- Исследовательские. Исследование проблемы ведется строго по методике научного изыскания.

- Информационные. Сбор информации по выбранной проблеме и ее последующая обработка с целью презентации широкой аудитории.

- Творческие. Здесь используется авторский подход, без каких-то рамок. В отличие от научного изыскания, которое проводится по правилам, идет максимально творческое осмысление проблемы.

- Социально-ориентированные. Выбирается социально значимая задача, важная для общества. Разработка рекомендаций и правил.

Чаще всего проекты бывают смешанного типа и выполняются как в аудитории, так и вне ее. По степени участия они делятся на групповые, парные и личностные. Могут выполняться в рамках одной учебной дисциплины или быть межпредметными.

Проблемы технологии проектного обучения

Специфика проектов, как считают ученые, заключается в том, что это не только метод познания, но и разновидность творчества и один из способов развития личности человека. Однако до сих пор несмотря на очевидные плюсы, многие учителя признаются, что у них не хватает достаточно знаний и времени, чтобы внедрить эту технологию у себя на занятиях в школе или в вузе. Другие сетуют на то, что пытались проводить обучение по данной технологии, но успеха не добились.

Действительно, подготовка к проектному обучению и организация процесса занимает довольно много времени, что идет в минус. Второй фактор, на который пожаловались учителя — отсутствие энтузиазма со стороны учащихся, желания самостоятельно работать.

Как показали исследования, неудачи вызваны неправильным пониманием принципа метода и неумением перевести его в практическую плоскость.

Рассмотрим основные проблемы.

- Преподаватель сам назначает предмет для работы в проекте, тогда как его должны выбирать учащиеся.

- Ученик испытывает сложности с выбором темы.

- Цель сформулирована недостаточно четко.

- Неправильно ведется «мозговой штурм», начинается критика на этом этапе.

- Нет логики достижения целей, отсутствуют связи между работой, задачами и целями; нет четкого графика выполнения работ; нерационально тратится время, нет анализа рисков.

- Плохое умение искать и анализировать нужную информацию, документы.

- Слабые коммуникативные навыки и др.

Важным условием для реализации этой технологии является то, что преподаватель должен избегать как лишней опеки и оценок, так и пускания процесса на самотек. Его роль — координатор и консультант. Надо, чтобы на всех этапах работы был организован контроль, не только на итоговом, но и на промежуточных, тогда будет легче понять, что упущено, недоделано.

Помогать учащимся следует наводящими вопросами, поощрять их инициативу. У каждого участника проекта должна быть мотивация довести работу до конца, а для этого ему надо понимать, какую пользу для общества и для него лично имеет данный проект.

Остались вопросы или нужна помощь в учебе? Есть Феникс.Хелп — скорая помощь для студентов. Обращайтесь за консультацией.

В состав каких органических соединений входит азот

В этом материале расскажем вкратце о важнейших органических соединениях, без которых невозможно представить жизнь человека на планете. В их состав входит один из самых распространенных химических элементов — азот.

Азотсодержащие органические соединения

Азотсодержащие органические соединения, как понятно из названия, содержат в своей молекуле хотя бы один атом азота. Для них характерны связи азот-углерод и углерод-водород.

Количество в природе таких соединений очень велико. Это связано со свойством углерода образовывать цепочки из атомов. Связи между атомами углерода могут быть одинарными и кратными, причем чем больше будет кратность, тем выше энергия связи (стабильность) и меньше ее длина.

Благодаря высокой валентности (4) и способности создавать кратные связи, можно увидеть различные структуры органических соединений: плоские, объемные и линейные.

Характерные физические и химические свойства

Все органические соединения, в том числе содержащие азот, обладают общими важными отличительными свойствами по отношению к другим химическим соединениям.

- Явление изомерии, когда соединения с одинаковым составом и одной молекулярной массой носят разные физико-химические свойства. Такие вещества в химии называются «изомеры».

- Явление гомологических рядов, когда соседние соединения отличаются на одну группу атомов. Чаще всего это \(CH_2\), которая называется метиленовой группировкой. Гомологи обладают качественно одинаковыми свойствами и ведут себя более или менее одинаково по отношению к отдельным реактивам. Прослеживаются закономерности в изменении физических свойств членов ряда.

Рассмотрим теперь свойства отдельных классов соединений с азотом и его самого как химического элемента.

Азот (N)

Название этому элементу дал ученый А. Лавуазье и в переводе оно имеет значение «безжизненный» — было установлено, что мыши, помещенные в емкость с азотом погибают. Азот входит в состав воздуха (78% по объему), а также во многие органические и неорганические вещества. В периодической системе Менделеева принадлежит к 15-й группе второго периода. Атомный номер 7. В подгруппу азота, которая называется пниктиды или пниктогены входят фосфор, мышьяк, сурьма, висмут и искусственно полученный радиоактивный элемент московий.

По физическим свойствам азот бесцветный двухатомный газ без вкуса и запаха, в воде малорастворим. Плотность \(1,2506\;кг/м^3\) (при н.у.). В жидком состоянии плотность азота \(808\;кг/м^3\) . Температура кипения - \(195,8\;C^\circ\) . При \(-209,86\;C^\circ\) переходит в твердое состояние. Поглощает при контакте с воздухом из него кислород.

Химические свойства: инертен. Из-за этого является средой для разных производственных реакций. Реагирует на комплексные соединения переходных металлов. Со сложными веществами в реакцию не вступает.

В свободном состоянии молекула азота имеет вид \(N_2\).

5. Примечание

При повышенном атмосферном давлении азот токсичен, а большинство его соединений способны нанести вред здоровью, поэтому он относится ко второму классу опасности.

Амины

Если в их молекуле небольшое количество атомов углерода, то они весьма похожи по свойствам на аммиак — ядовитые газы с резким и неприятным запахом, хорошо растворимые в воде. Остальные низшие амины — жидкости.

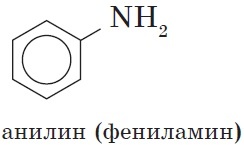

Простейший представитель — анилин.

Особенность аминов в том, что у атома азота есть неподеленная электронная пара, поэтому они проявляют химические свойства оснований.

Первичные и вторичные амины могут создавать водородные связи, поэтому их температуры кипения по сравнению с соединениями, имеющими ту же молекулярную массу, но не образующих водородные связи, намного выше.

Аминокислоты имеют две функциональные группы — аминогруппу \(NH_2\) и карбоксильную группу \(COOH\), которые взаимно влияют друг на друга, благодаря чему аминокислоты являются амфотерными органическими соединениями, проявляющими себя со щелочами как кислоты, а с сильными кислотами как основания.

По своим физическим свойствам многие аминокислоты имеют сладкий вкус, некоторые могут быть горькими или безвкусными. Это кристаллы, имеющие большие температуры плавления (выше \(200^\circ C\)) и лучше растворяющиеся в воде, чем в органических растворителях.

В живой природе они выступают как буферные вещества, поддерживающие нужную концентрацию ионов водорода. Кроме природных аминокислот бывают еще синтетические. Незаменимые аминокислоты не производятся человеческим организмом и должны поступать с продуктами. Если этого не случится, то в здоровье может произойти сбой.

Белки или протеины по своим химическим свойствам амфотерные электролиты. Их главная особенность в том, что при определенном pH число положительных и отрицательных зарядов в молекуле одинаково.

Физически это чаще белые или бесцветные вещества с твердой кристаллической или аморфной структурой, с разной растворимостью.

Реакции, характерные для протеинов.

- Гидратация, т.е. связывание воды, когда белки проявляют гидрофильные свойства: набухают, а масса и объем становятся больше.

- Денатурация, т.е. изменение структуры под влиянием внешних факторов.

- Пенообразование, т.е. способность образовывать высококонцентрированные системы «жидкость — газ» или пены.

- Горение. В результате образуются вода, азот и углекислый газ.

- Цветные реакции, в том числе:

— ксантопротеиновая, при которой происходит взаимодействие ароматических и гетероатомных циклов в молекуле белка с концентрированной азотной кислотой, сопровождающееся появлением желтой окраски;

— биуретовая, т.е. взаимодействие слабощелочных растворов белков с раствором сульфата меди (II) с образованием комплексных соединений между ионами \(Cu2+\) и полипептидами.

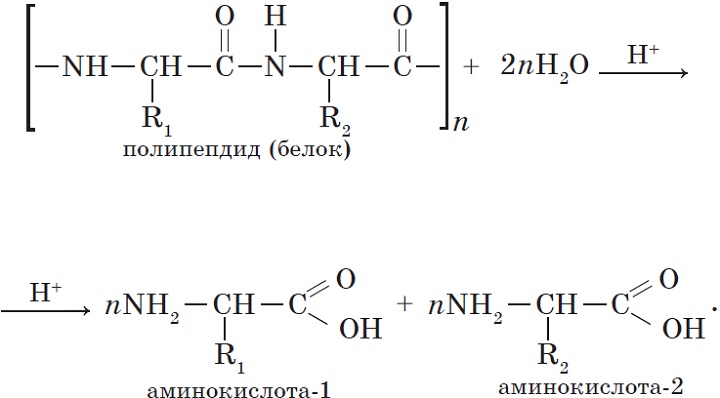

- Гидролиз:

Классификация азотосодержащих соединений

Амины

Производные аммиака \(NH_3\\\\\) , в молекуле которого атомы водорода (один, два или три) замещены на углеводородные радикалы.

- \(R-NH_2\) (первичные);

- \(R-NH-R^´\) (вторичные);

- \(R-N(-R´)-R´´\) (третичные).

По характеру углеводородного радикала бывают:

- алифатические;

- алициклические;

- ароматические;

- гетероциклические;

- смешанные.

Амиды

\(R(CONH_2)\;{{}}_1\\\\\)

Нитрилы

\(R-CN\\\\\)

Аминокислоты

\(NH_{2\;}-CHR-COON_1\\\\\)

Пептиды

\(R(C=O)(NH)R_1\\\\\)

Значение и применение азот-органических соединений

Соединения, включающие в себя азот, являются одними из составляющих живой материи и их значение трудно переоценить. Азот входит в состав:

- белков,

- аминокислот,

- нуклеиновых кислот,

- гемоглобина,

- хлорофилла,

- гормонов,

- алкалоидов

- некоторых липидов, углеводов и др.

Азот-органические соединения способны к разнообразным превращениям и образованию сложных молекулярных структур, которыми занимается наука биология. Это обуславливает переход от химической формы движения материи к биологической, т.е. от неживого вещества к живому.

Использование азотсодержащих соединений широко в повседневной жизни: в технике, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и конечно в быту. Они входят в состав лекарств, органических удобрений, различных полимерных материалов, красителей и многого другого.

При гниении и расщеплении азотсодержащей органики могут образовываться целые залежи полезных ископаемых, например чилийской селитры.

Если у вас остались вопросы, то всегда можно обратиться в службу для студентов ФениксХелп за помощью и консультацией.

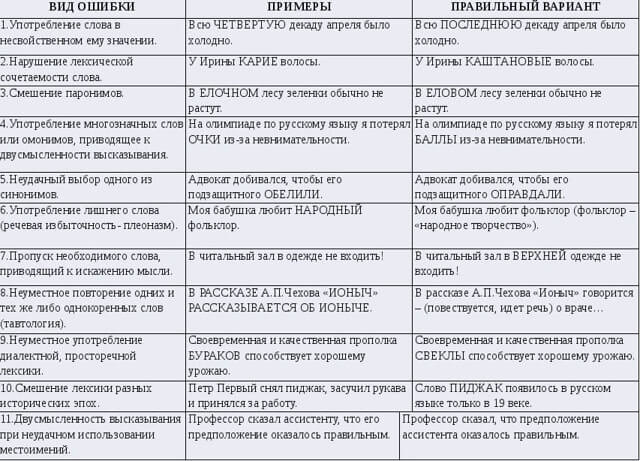

Типичные ошибки в сочинении ЕГЭ

Досадные погрешности часто портят сочинения школьников и становятся причиной неудовлетворительной оценки. Знаменитая актриса Фаина Раневская сравнивала орфографические ошибки с клопами на белой блузке. Очень неприятное зрелище. Но мы поговорим в этой статье о других ошибках, тоже очень распространенных — речевых, а также о способах их устранения.

Кратко о типичных ошибках

Мало назубок знать правила, чтобы получить в итоговом сочинении оценку «отлично» — над правильной речью следует работать как над почерком, постоянно совершенствовать её. Когда человек мало читает и не задумывается над тем, что он говорит и пишет, то речь становится невыразительной, «суконной» или вычурной. Бывает, что даже теряется смысл фразы. Канцелярит, тавтологии, перевранные фразеологизмы, неуместная разговорная лексика, подмена понятий, архаизмы, паронимы — это неполный перечень распространенных речевых ошибок.

Речевые ошибки в ЕГЭ

Определение

Речевые (стилистические) ошибки – это нарушение законов употребления лексических единиц и неправильное образование синтаксических конструкций.

Некорректное использование слов, фразеологизмов

Фразеологизмы характеризуются постоянством состава. Заменять в них отдельные слова или форму слов, менять слова местами недопустимо. Нельзя сказать «пес наплакал» или «молоко с кровью». Очень часто учащиеся просто не думают о том, что пишут, как будто русский язык для них иностранный. Получается смешно, но только не для тех, кто рассчитывал получить балл повыше.

Скрипя сердцем, Коля решился объясниться с Зиной.

Вы когда-нибудь слышали, как скрипит сердце? Я тоже нет.

Ошибкой считается также некорректное использование отдельных слов. Не надо употреблять архаизмы, если вы не цитируете какого-нибудь исторического персонажа. Неправильная или устаревшая форма слова придает речи слишком экспрессивную, разговорную, а иногда канцелярскую окраску.

Я сомкнул усталые вежды, ибо уже было поздно.

Не нужно использовать просторечную или диалектную лексику.

Я маленько удивилась, услышав об этом.

Мой мелкий проснулся и заплакал.

Отдельно вспомним про этические ошибки — нельзя называть писателя фамильярно «Лев Николаевич» или «Александр Сергеевич». Недопустимо давать оценку книге или персонажам, пусть даже отрицательным, в оскорбительных, резких выражениях.

Всё, что пишет автор — чушь.

Сколько допускается ошибок

Можно допустить только три помарки, иначе по данному критерию будет ноль. Будьте внимательны.

Нарушение сочетаемости слов

Довольно распространенная ошибка.

- Ксения не смыкала взгляда всю ночь. (Смыкать можно только глаза).

- Уровень обслуживания в кафе значительно улучшился. (Уровень может повыситься или понизиться, но не улучшиться).

- Юрий поднял тост за юбиляра. (Поднимают бокалы, а тост произносят).

Чтобы не допускать таких промахов, надо хорошо представлять, о чем говоришь.

Смешивание паронимов

Паронимы — это слова, похожие по звучанию, но разные по значению. Если у школьника не очень богатый словарный запас, то он легко спутает паронимы, ведь их в нашем языке много. Чтобы избежать ошибки, не мешает заучить значения некоторых паронимов наизусть.

- невежда (необразованный) — невежа (грубый, невоспитанный);

- абонемент (в театр) — абонент (по телефону);

- безделица (вещь) — бездельница (женщина);

- авантюрин (камень) — авантюрист (любитель авантюр);

- злой — злостный;

- эффективность — эффектность;

- терпимость — терпеливость;

- надеть — одеть;

- ящер — ящур и т. д.

Если не знаете значения слова или знаете только приблизительно, то не пишите его, иначе получится, что принцессу унес ящур, а серебряное колечко — сущая бездельница.

Логические ошибки

Проверка таких ошибок осуществляется по критерию К5. Важно не терять нить своего повествования, обязательно следить, чтобы одно не противоречило другому. Для сохранения логики надо соблюдать ряд простых правил.

Неправильные местоимения

Особенно внимательно следите за местоимениями «это», «этот», «эта», к чему они относятся. Не следует начинать предложение с местоимения.

Нет или неправильное разделение на абзацы

Можно даже забыть тему сочинения, если оно будет выглядеть как сплошная простыня текста. Пожалейте тех, кому придется читать ваше творчество. Разбейте содержание на абзацы, в среднем достаточно пяти-восьми. Одно предложение в абзаце считается ошибкой.

Смысловые противоречия

Здесь вас спасет только внимательность и перечитывание написанного, а также вдумчивый подход. Помните о том, что вы хотите сказать и как докажете свою мысль. Не позволяйте сочинению «уходить в сторону», не теряйте связь причины и следствия.

Грамматические ошибки

Проверяются по критерию К9 и связаны чаще всего с употреблением глаголов и глагольных форм, частиц, деепричастий и наречий

Синтаксические

Все ошибки, связанные с неправильным строением словосочетаний, нарушением структуры предложений.

Жажда к славе.

Все были счастливые.

Словообразовательные

Заехай за мной завтра. От этого столба едь направо. Можно говорить только «поезжай». Глагола «ложить» в русском языке тоже не существует.

Морфологические

Менее легче, без комментарий. Мы стали более лучше одеваться. Печально, но факт — такое тоже встречается.

Частые ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Кроме перечисленных, очень часто, к сожалению, встречаются и другие ошибки. Портят впечатление тяжеловесные канцеляризмы. Любимая многими «проблема, которую поднимает автор в произведении». Ухудшают восприятие тавтологии, ненужные повторы или лишние слова: «В своем тексте автор вспоминает случившийся с ним однажды случай». Плохо, когда нет определенности — «это», «там», «туда» вместо определения времени и места события.

Типичны логические ошибки, когда из-за неверной последовательности в изложении и подмены смысловых связей теряется всё, ради чего писалось сочинение. Главная мысль не доказана, много путаницы и сумбура, нагромождены лишние факты, а выводы вообще не понятно на чем основаны. Такое сочинение не заслуживает высокой оценки. Нужно понимать, от чего вы отталкиваетесь и куда хотите прийти.

Примеры ошибок в сочинении ЕГЭ

Посмотрим на несколько примеров, которые могут показаться забавными, если бы их не допустили при написании сочинений учащиеся выпускного класса.

Напоследок несколько способов улучшить свой стиль:

- избегайте слишком коротких и слишком длинных предложений;

- пишите всегда только те слова и фразы, в значении которых вы уверены;

- поменьше громоздких словесных конструкций;

- не ленитесь перечитывать и исправлять свою работу.

К сожалению, многие преподаватели вузов констатируют, что высокий балл на ЕГЭ еще не показатель того, что человек будет грамотно писать на родном языке. Натасканные на тестовые задания вчерашние школьники-отличники внезапно оказываются совершенно беспомощными, когда в обычной жизни им предстоит выбрать между «ться» и «тся» или «чтобы» и «что бы». А уродцы «внутрии» и «вообщем»? А шляпа, которая все время самостоятельно проезжает мимо станции — неумение употреблять деепричастные обороты?

Всех ляпов, в том числе речевых, легко избежать, если помнить правила, думать о смысле написанного и постоянно пополнять свой «чердачок» хорошими книгами. Смысл ведь не в том, чтобы один раз написать ЕГЭ и потом забыть про него. Главное — стать грамотным и культурным человеком. Желаю удачи на экзаменах, а для тех, кто нуждается в помощи и консультации, не успевает подготовиться или не уверен в своих силах — есть поддержка Феникс.Хелп

Магистерская диссертация: правила написания и оформления

Магистерская диссертация — самостоятельная научно-исследовательская работа выпускника вуза. О ее сути и значении, о том, как правильно ее написать, мы расскажем в этой статье.

Суть магистерской диссертации

ВКР (выпускная квалификационная работа) магистра — это научное изыскание, которое студент делает самостоятельно. Магистерская диссертация должна решать актуальные задачи и нести новое в науку. В ней исследователь демонстрирует уровень своих знаний и умение применять их на практике, способность анализировать, экспериментировать и делать правильные выводы.

Защита магистерской диссертации показывает профессиональную пригодность выпускника, его квалификацию как будущего специалиста.

Как назначают тему диссертации

Тема диссертации никогда не берется «с потолка», она не может иметь просто научный, отвлеченный интерес. В ВКР обязательно должна быть решена какая-то практическая проблема из той области, в которой специализируется учащийся.

Обычно тему назначает научный руководитель, он же потом дает методические указания по написанию диссертации. В редких случаях тему может предложить сам студент, но он должен обосновать свой выбор — например, это продолжение исследования, затронутого в дипломе.

Соавторство в ВКР нежелательно, но в некоторых случаях разрешается.

Написание диссертации

После того, как определена тема, есть понимание поставленного задания и путей его решения, можно приступать к написанию диссертации. Это будет легко, если придерживаться структуры и плана.

Объем

Жестких требований по ГОСТу нет, решает вуз, но даже если вам захочется блеснуть всеми полученными знаниями, не следует превышать объем в 100 листов. Стандартный размер — 85-90 листов. Никакой «воды», все по теме исследования, без «лирических» отступлений.

На введение и заключение выделите 2-4 страницы, на первые две главы — по 25-30 страниц.

Списки использованной литературы, иллюстрации, приложения и т. п. не входят в объем.

Структура

Единого государственного стандарта с требованиями к структуре магистерской диссертации нет, но существуют общие правила, взятые за образец. Их мы и рекомендуем придерживаться.

Титульный лист

Оформляется в соответствии с правилами вашего учебного заведения. Уточните у научного руководителя или загляните в методичку на кафедре или в учебно-методическом отделе вуза, как правильно заполнить титульник.

В титульном листе обязательно должны быть указаны:

- тема работы;

- вид работы;

- автор;

- научный руководитель;

- год написания;

- место выполнения (город).

Содержание

Это то же, что оглавление. Оно должно быть подробным и включать все разделы и подразделы.

Если в тексте есть условные обозначения и аббревиатуры, то после содержания приводится их список.

Введение

Здесь обозначаются цель и объект исследования, актуальность и научная новизна поставленных задач, пути и способы их решения. Другими словами, это краткая суть всей диссертации.

Основная часть

Содержит краткий обзор литературы, подробное описание и обоснование путей решения задач, методологию и технику проведенного исследования. Она самая информативная и объемная, а структура состоит из глав и параграфов, которые должны быть логически взаимосвязаны. В конце каждой главы обязательно нужен краткий вывод, обобщение сказанного. Содержание основной части строго соответствует теме диссертации.

Заключение

Посвящено результатам проведенного исследования, выводам, полученным в ходе работы и рекомендациям для тех, кто будет на практике использовать методы, приведенные в диссертации или делать такие же исследования. Нужно сказать, удалось ли получить ожидаемое решение поднятой проблемы или нет. Верны ли идеи автора. Какие вопросы встанут при дальнейшей, более углубленной разработке темы. В чем актуальность и польза от сделанного. Сделать свои предложения по внедрению в жизнь.

Список литературы

Спросите у своего научного руководителя, сколько источников должно быть перечислено, требования бывают разные: у гуманитария их должно быть 70-80, у технического специалиста 30-40.

Расположить список надо в алфавитном порядке. Берите только то, чем вы пользовались в ходе написания ВКР и на что ссылались.

Приложения

Это все те использованные материалы, которые не были включены в основную часть, но помогут лучше понять тему. Нумеровать их нужно обязательно. Допустима как цифровая, так и буквенная нумерация. Также каждое приложение должно иметь свое название. Если материалов много, то имеет смысл объединить их в блоки по темам.

Стиль написания

Писать следует в академическом стиле, избегая канцеляризмов и «воды». Обращение к читателям и повествование от первого лица запрещены. Текст должен быть структурированным и понятным, логически связанным и с выводами. Помните, что в магистерской диссертации важно не только показать свои научные знания, но и способность четко и последовательно излагать ход мысли. Это тоже будет оцениваться аттестационной комиссией.

Оформление по ГОСТ в 2026 году

Магистерская диссертация печатается не менее чем в трех экземплярах на белых листах формата А4 с одной стороны. Интервал между строк полуторный (в Word). Ориентация книжная, выравнивание по ширине, переносы рекомендованы автоматические. Переплет жесткий, картонно-дерматиновый, клееный. Обложка любого цвета.

Шрифт

Цвет должен быть черным, а размер 14 пт. Сам шрифт не регламентируется, но лучше выбирать что-то обычное, деловое, например Times New Roman.

Нумерация страниц

Делается сквозным методом. На титульном листе и оглавлении номер страницы не ставится, но учитывается. Страницы с рисунками тоже нумеруются.

Отступы

Абзац (красная строка) примерно 1,25-1,5 см. Каждый абзац должен выражать законченную мысль, чем он будет объемнее, тем труднее восприятие текста. Поля минимально: слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см.

Заголовки

Должны располагаться посередине строки, с заглавной буквы. Точку в конце ставить не нужно. Если заголовок состоит из нескольких фраз, то точка в конце последнего предложения также не ставится. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, полужирный.

Допускается жирное выделение, курсив и подчеркивание, но должна быть разумная мера.

Графический материал

Все графики, таблицы, а также рисунки, которые вы использовали в работе, надо выносить на отдельные листы. Они обязательно должны иметь подпись и свой собственный порядковый номер. Лучше всего помещать графический материал сразу после привязанного к нему текста. Подписывать удобно в программах Excel и Power Point. Цвет может быть не черным, а другим — на ваше усмотрение.

Не выносите графики и рисунки в конец диссертации!

Ссылки и сноски

Печатаются тем же шрифтом, что и остальной текст, но размер 12 пт. с одинарным интервалом. Сноски делаются встроенной функцией (для автоматической нумерации по порядку и правильного оформления). Названия источников в сносках — без кавычек.

Магистерская диссертация: примеры работ

Пример магистерской диссертации можно посмотреть тут.

Если у вас остались вопросы или вы сомневаетесь, что закончите свой важный и объемный труд точно в срок, то обязательно загляните на страничку Феникс.Хелп. Наша Скорая Помощь Студентам станет для вас надежным консультантом и помощником.

Практическая и теоретическая значимость исследования

Любая курсовая работа должна иметь научную подоплеку и быть полезной для общества. Поэтому основными требованиями для курсовой являются практическая и теоретическая значимость. Рассмотрим, что это такое.

Что такое практическая значимость исследования

Практическая значимость заключается в том, чтобы результаты вашей курсовой можно будет использовать в жизни общества. Это теоретические выводы, проецируемые на реальность. Где и каким образом будут применяться результаты исследования и что для этого необходимо сделать?

В большинстве вузов этот раздел курсовой считают главным. Он определяет качество исследования.

Как определить

Чтобы определить практическую значимость курсовой, надо понять, какие реальные задачи помогают решать данные, полученные в ходе теоретического исследования.

Также следует обратить внимание, можно ли ваши результаты применять в дальнейших научных изысканиях по выбранной теме и в данной сфере науки, есть ли смысл включать их в различные методики, нормативные документы, программы и прогнозы, в чем выражается их прикладное значение.

Не путайте с практической значимостью темы курсовой, которая выявляется до исследования. Вы наоборот должны написать то, что получилось в ходе работы.

В зависимости от объекта изучения под определение «практическая значимость» могут попасть:

- итоги своего или чужого незавершенного исследования;

- новые сведения по какому-то вопросу, дополняющие уже известные;

- новая методика;

- доказательство перспектив в изучении данного предмета;

- расчет в реальных цифрах эффективности предложенного нововведения;

- расчет затрат для дальнейшего, более широкого исследования.

Как написать

Многие вузы требуют, чтобы практическая значимость была во введении к курсовой.

Конечно, многое в написании зависит от научной темы, от специфики предмета исследования, но есть основные моменты, которые надо сформулировать:

- экономическая выгода;

- в чем заключается улучшение в конкретной области, которое будет достигнуто благодаря вашей работе;

- четкое, без «воды» решение поставленных задач;

- прогноз, как достигнутые результаты будут влиять на развитие данной темы другими исследователями.

Для успешного изложения нужно иметь хорошие практические наработки, а также уметь кратко, доступно и последовательно излагать свои мысли. Все, что вы пишете, должно быть логически взаимосвязано.

Важно не только понимать самому, но и уметь донести до читателей смысл вашего труда.

Большой плюс, если у вас есть документальное подтверждение сделанных выводов. Например, акты внедрения, нормативные акты, справки, рекомендательные письма и др.

Как оформить: пример в курсовой работе

Для правильного оформления в курсовой можно воспользоваться фразой-шаблоном:

«Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в ... для ...».

Что такое теоретическая значимость исследования

Описание теоретической значимости, так же как и практической, должно быть во введении. Она определяется тем, есть ли в вашем исследовании элемент научной новизны. Высокий уровень теории подтверждает существование практических выводов, поэтому необходимо серьезно и подробно подойти к данному этапу курсовой.

Теория — это фундамент, на котором строится здание из ваших выводов. Если он некачественный, слабый, то само здание рухнет, каким бы красивым и прочным оно ни было. И вся остальная работа окажется в итоге бессмысленной.

Если практическая значимость отвечает на вопрос «Для чего?», то теоретическая — «С какой целью?».

Как определить

Для этого ответьте еще на дополнительные вопросы:

- какие теоретические знания позволят внедрить на практике итоги вашей курсовой;

- как подтвердить с научной точки зрения полученные в ходе исследования выводы;

- какими аргументами можно доказать или опровергнуть возникшие параллельно вопросы и проблемы;

- какие возражения могут возникнуть, как участвовать в споре и обсуждении выдвинутой гипотезы;

- есть ли перспектива развития темы, что надо сделать для этого в будущем, как мотивировать на дальнейшее исследование;

- какие эксперименты можно провести для доказательства выдвинутой вами теории.

Можно сформулировать и другие вопросы. Главное, от чего надо отталкиваться, — польза. Кому будет нужно то, о чем вы пишете? Как это улучшит жизнь отдельных людей или общества в целом? Что это будет значить для будущих поколений?

Как написать

Постарайтесь со всех сторон рассмотреть объект исследования. Подумайте, достаточно ли вы осветили его, не противоречат ли чему-то ваши выводы, насколько логично и актуально то, что вы предлагаете.

Перечислите поставленные цели и задачи. Не забудьте о литературных источниках, которыми вы пользовались. Ссылайтесь на них для доказательства своих доводов и предложений.

Как оформить: пример в курсовой работе

Для простоты можно воспользоваться шаблоном:

«Теоретическая значимость моей научной работы заключается в том, что результаты исследовательской части могут быть использованы в … для …»

Очень помогают наглядные примеры выполненных работ:

В каждой научной дисциплине есть свои подводные камни. Если вы сомневаетесь в том, что сможете произвести благоприятное впечатление на преподавателей или размышляете над формулировкой, обращайтесь к нам: Феникс.Хелп. Будем рады помочь и проконсультировать!