Ядерные взрывы в истории человечества

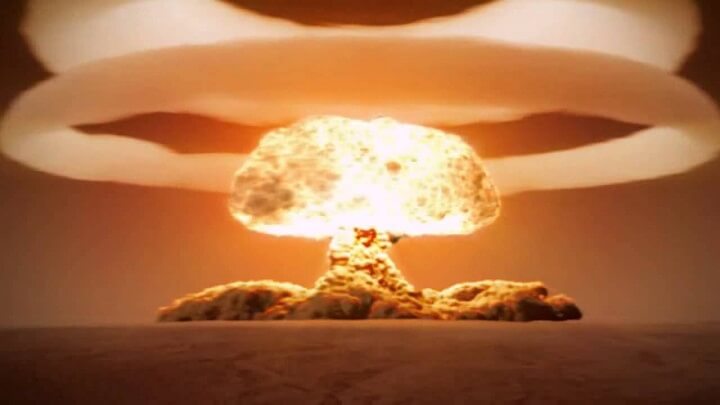

В июле 1945 в США провели первое ядерное испытание в мире. Впоследствии человечество еще не раз испытывало ядерные бомбы огромных мощностей, до сих пор поражающих воображение. Для чего конструировалось и взрывалось ядерное оружие, к каким последствиям это приводило и почему его больше не испытывают — читайте в статье.

Ядерные взрывы в истории человечества

16 июля 1945 года американцы на полигоне Аламогордо впервые в мире провели успешное испытание ядерной бомбы «Тринити». Взрыв бомбы был равен около 21 килотонне тротила. Этот день ознаменовал конец старого мира и начало ядерной эпохи. Испытание было проведено в рамках «Манхэттенского проекта», во время которого в США сконструировали три атомные бомбы. На первом испытании взорвали снаряд, который назывался «Штучка».

Другие две бомбы — «Малыш» и «Толстяк» — США сбросило на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате взрыва погибло около четверти миллиона человек. Ядерные бомбардировки в Японии — это единственный случай, когда оружие использовалось для военной цели. После этого происшествия углубилось изучение оружия и участились испытания, проводившиеся по всему миру.

Ядерное оружие — это оружие массового поражения, взрывное действие которого обусловлено использованием внутриядерной энергии. Энергия выделяется во время цепных реакций деления и синтеза тяжелых ядер.

Первая советская атомная бомба «РДС-1» была разработана по образцу американского снаряда. Оружие успешно испытали 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Спустя несколько лет испытания повторили Англия в 1952 году и Франция в 1960 году. На протяжении второй половины прошлого века успешные ядерные испытания провели Китай, Пакистан и Индия.

Самым мощным ядерным устройством в мире считается советская «Царь-бомба» или водородная бомба РДС-220, протестированная 30 октября 1961 года. Ее разработка проводилось в рамках ядерной гонки СССР и США из внешнеполитических и пропагандистских соображений. Мощность взрыва снаряда эквивалентна 50 мегатоннам, что делает его в 1500 раз мощнее зарядов, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

В 1963 году Советский Союз инициировал переговоры об ограничительных мерах в тестировании ядерного оружия из-за огромного вреда, которое оно наносит планете. В результате был создан первый международный договор, регулирующий создание и испытание оружия.

Договор подписали господствующие военные державы того времени — СССР, США и Великобритания. В рамках договора запрещалось проведение испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Государства, подписавшие договор, отказались от наземных испытаний в пользу подземных взрывов, которые меньше влияют на природу.

Полный юридический запрет на любые ядерные испытания вступил только 10 сентября 1996 года. При этом Индия, Пакистан и КНДР не поддержали инициативу и отказались от подписания договора.

Поражающие факторы ядерного взрыва

При ядерном взрыве выделяется огромное количество энергии, которая становится причиной мгновенных разрушений и поражающих действий, в тысячи раз превышающих последствия от взрывов крупнейших авиационных бомб. В короткие сроки энергия выводит из строя незащищенных людей, технику и сооружения, которые могут находиться на довольно значительном расстоянии.

Поражающие факторы, к которым приводит ядерный взрыв относятся:

- Ударная волна.

- Световое излучение.

- Проникающая радиация.

- Электромагнитный импульс.

- Радиоактивное заражение.

- Эпидемиологическая и экологическая обстановка.

- Психологическое воздействие.

Ударная волна ядерного взрыва — это его основной поражающий фактор, на который распределяется примерно 50% энергии взрыва. Она может быть воздушной, сейсмовзрывной или подводной в зависимости от места, где возникает и распространяется.

Ударная волна (УВ) является причиной большинства разрушений и повреждений зданий. Ее действие обусловлено избыточным давлением — около миллиарда атмосфер, — которое образуется в центре взрыва.

Избыточное давление во фронте ударной волны — это различие между максимальным давлением в воздухе и нормальным атмосферным давлением. В системе СИ измеряется в Паскалях (Па, кПа).

Вместе с возникновением ударной волны происходит перемещение воздуха со сверхзвуковой скоростью. При этом на избыточное давление влияет расстояние до центра мощности ядерного снаряда и вид взрыва. В результате образуются четыре зоны разрушения:

- полные разрушения — 50 кПА;

- сильные разрушения — 30-50 кПА;

- средние разрушения — 20-30 кПА;

- слабые разрушения — 10-20 кПА.

Воздействие на людей и животных ударной волной может возникать в результате прямого или косвенного воздействия. К их числу относятся летящие осколки, обломки зданий, падающие дома и деревья, камни и т. д. Все это может привести к серьезным травмам вплоть до летального исхода.

Следовательно, наиболее эффективными средствами защиты являются инженерные сооружения, уменьшающие радиус поражения волной не менее, чем в 3-5 раз — блиндажи, закрытые убежища подземного и котлованного типа. Для мгновенного укрытия нужно лечь в канаву, овраг или просто на землю, не приближаясь к зданиям и домам, которые могут обрушиться на вас.

На световое излучение (СИ) приходится от 25% всей энергии ядерного взрыва. Оно представляет собой поток лучистой энергии в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Источником электромагнитного излучения является светящаяся область взрыва — огненный шар. Он состоит из раскаленных паров, продуктов воздуха и взрыва. Температура святящейся области может дойти до 7700°C, при 1700°C свечение прекращается. Световой импульс измеряется в джоулях на квадратный метр (Дж/м2) или калориях на квадратный сантиметр (кал/см2).

Поражающее действие СИ распространяется мгновенно, его продолжительность варьируется от доли секунды до десятков секунд, в зависимости от мощности самого снаряда. Однако за такой короткий промежуток световое излучение успевает обуглить и воспламенить объекты вплоть до их испарения. Результатом воздействия СИ для человека и животных могут быть ожоги незащищенных участков кожи, частичное или полное ослепление.

Защитой от излучения являются подземные закрытые помещения, а также индивидуальные средства защиты. При этом во время тумана, сильной запыленности, задымленности или облачности поражающий фактор становится ниже.

Проникающая радиация — это гамма-излучение и поток нейтронов, которые распространяются из зоны и облака ядерного взрыва в течение нескольких секунд. Поражающее действие радиации обусловлено цепной реакцией, которая протекает в снаряде во время взрыва и радиоактивного распада осколков. При этом радиус поражения относительно небольшой — из-за сильного поглощения в атмосфере радиоактивное заражение может навредить человеку, находящемуся не дальше 2-3 км. от места взрыва.

Поражающая радиация вызывает лучевую болезнь, тяжесть которой зависит от полученной дозы излучения, продолжительности нахождения в месте взрыва и индивидуальных особенностей организма. В результате ионизации атомов на молекулы, входящие в состав живых клеток, нарушается нормальных обмен веществ, функционирование отдельных органов и систем организма, — все это приводит к возникновению болезни. От гамма-лучей защищают железо, свинец и другие элементы с высокой атомной массой, а от нейтронного потока — такие легкие элементы, как водород, литий и др. Для создания универсальной защиты от всех видов радиации совмещаются слои различных материалов.

В результате ядерных взрывов в атмосфере или более высоких слоях возникает сильное переменное электромагнитное поле с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля из-за их непродолжительного влияния называют электромагнитным импульсом (ЭМИ). Источником их воздействия является возникновение сильных токов в ионизированном радиацией и световым излучением воздухе.

Поражающий фактор проявляется в повреждениях техники, электронной аппаратуры, радиотехнических приборов и линии электропередачи. Для человека его прямое воздействие является безопасным. На долю ЭМИ приходится всего 1% взрывной энергии.

Для защиты от ЭМИ применяется экранирование линий энергоснабжения, управления и самой аппаратуры.

Радиоактивное заражение возникает при выпадении из облака ядерного взрыва большого количества радиоактивных веществ. Источниками заражения могут быть продукты деления ядерного горючего, часть самого заряда и радиоактивные изотопы. Опускаясь на землю, они образовывают радиоактивное пространство или след, поражающее действие которого уменьшается по мере отдаления от места взрыва. Последствия для человека проявляются в форме внешнего или внутреннего облучения. Опасность радиоактивного заражения может сохраняться на протяжении нескольких десятков лет после взрыва.

Эпидемиологическая и экологическая обстановка относится к вторичным поражающим факторам. Последствия от ядерного взрыва приводят к неблагоприятным условиям жизни на территории его действия. Люди, которые на первый взгляд получили незначительные поражения, могут впоследствии умереть от отравления или других сопутствующих заболеваний. Так, по истечении пяти лет после того, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы, люди продолжали погибать от рака и других болезней, вызванных долгосрочным воздействием взрыва.

Психологическое воздействие также считается вторичным поражающим фактором ядерного взрыва. Оно обусловлено тем, что помимо физических увечий, люди испытывают очень сильное психологическое воздействие от ужасающего вида и последствий взрыва. Уничтожение привычного мира, смерти людей, вид тысячи трупов, страх смерти, — все это приводит к развитию острых психозов, навязчивых идей, клаустрофобии и других отклонений, негативно отражающихся на всей жизни.

Если вам нужна помощь в написании работы по теме ядерной радиации — обращайтесь к специалистам сервиса ФениксХелп

Человек — художественный образ: что за тип профессий, примеры для девушек и мужчин

Об особенностях профессий типа «человек — художественный образ» и признаках, которые отличают людей этой категории, читайте в нашей статье.

Тип "человек — художественный образ"

Профессии, которые сегодня предлагает рынок труда, как никогда разнообразны и многочисленны. Поэтому зачастую людям непросто определиться с тем, чем они действительно хотят заниматься. К заветному предназначению многие приходят только со временем путем проб и ошибок.

Помимо профессиональных навыков и умений, важно учитывать свои личностные качества и черты характера, которые могут как помочь, так и помешать в реализации в той или иной области.

Для систематизации существующих в современном мире профессий их объединили в несколько типов, среди которых есть тип «человек — художественный образ». Именно о нем и пойдет речь.

Профессии этой разновидности направлены на художественное и эстетическое освоение и развитие мира. Люди, работающие в этой сфере, как правило, обладают обостренным чувством красоты, образно мыслят и отличаются хорошим вкусом. Чаще всего эти качества врожденные. Но это не значит, что их невозможно развить. Есть достаточно примеров, когда люди, мечтающие работать в сфере искусства и культуры, уже во взрослом возрасте воспитывали в себе необходимые черты и достигали больших успехов.

Личности такого типа больше склонны к гуманитарным наукам, хорошо разбираются в искусстве и сами обладают каким-либо талантом.

Нередко человек имеет предрасположенность не к одному типу профессий, а к нескольким. Например, личность типа «человек — художественный образ» может одновременно подходить под характеристику типа «человек — техника». Часто на стыке этих типов развиваются новые интересные профессии и создаются различные инновации.

Черты характера такого типа личности

Личность, расположенная к профессиям типа «человек — художественный образ», как правило, обладает характеристиками, способствующими профессиональному развитию в выбранной области. Эти черты могут проявляться с рождения либо целенаправленно воспитываться окружением или самим человеком. К ним относятся:

- любовь к красоте и эстетике;

- чувство прекрасного;

- художественный вкус;

- яркое воображение;

- гармония с окружающим миром.

Как видно, большинство пунктов связаны с красотой и ее пониманием. Если вы замечали за собой, что порой находите красоту в вещах или местах, которые мало кто может назвать таковыми, скорее всего, у вас развито чувство прекрасного. Неординарный взгляд на повседневные вещи тоже очень важен для личностей этого типа. Яркое воображение необходимо для людей, которые не просто созидают, но и что-то создают своими руками. Развитая фантазия помогает находить новые черты в обыденных вещах и интерпретировать их по-своему, создавая произведения искусства.

Не стоит расстраиваться, если кажется, что вы в недостаточной мере обладаете перечисленными признаками, но очень хотите реализовать себя в сфере искусства и культуры. Есть тысячи способов их развить. Для этого, в первую очередь, необходимо желание, целеустремленность и усидчивость.

Основная цель такого типа людей

Задача специалистов в сфере профессий этого типа заключается не просто в наблюдении за красотой и ее поиске, но и, прежде всего, в том, чтобы открывать ее другим людям, приобщать к прекрасному и воспитывать хороший вкус. Основную цель можно разделить на две категории:

- создание гармонии и красоты;

- сохранение культурного наследия.

Создание гармонии и красоты подразумевает активную творческую работу. Произведения искусства, которыми мы восхищаемся на протяжении многих лет, тоже когда-то были созданы людьми, желающими сделать мир более прекрасным и гармоничным. Результаты труда таких людей в современном мире встречаются на каждом шагу. Это может быть красивая фотография на рекламном баннере, который создали дизайнер, фотограф и другие люди, работающие над художественным проектом. К числу людей этой категории относятся музыканты, художники, флористы, визажисты и другие специалисты, делающие нашу повседневность интереснее и ярче.

Сохранение культурного наследия включает в себя работу над популяризацией знания об историческом прошлом, а также сохранением объектов культуры. К культурному наследию относятся памятники архитектуры, древние постройки, народное искусство, фольклор и другие важные артефакты прошлого, составляющие часть человеческой культуры. Основным «хранителем наследия» является музей.

Подтипы профессий

Теперь, когда мы разобрались с чертами характера, необходимыми для данного типа профессии, и основными целями, которые преследуют специалисты в этой сфере, рассмотрим конкретнее определенные области. Личность типа «человек — художественный образ» может проявить себя в сфере:

- изобразительного искусства;

- музыки;

- литературы;

- актерско-сценического мастерства.

В сфере изобразительного искусства встречаются такие профессии, как фотограф, разрисовщик игрушек, резчик по дереву, визажист, художник по свету, реставратор, художник-постановщик. Как правило, для профессиональной деятельности в этой области требуется профильное образование, однако существует немало примеров успешных самооучек. Едва ли можно стать востребованным специалистом-реставратором без специальной подготовки, но рисовать и фотографировать при желании можно обучиться и самостоятельно.

В каждой из перечисленных профессий важен опыт и насмотренность, а также стремление развиваться и готовность к принятию объективной критики.

Профессии в сфере изобразительного искусства стремительно развиваются, так как современный мир становится все более визуальным — людям легче воспринимать информацию в форме целостной картинки. Так что будьте готовы постоянно совершенствоваться и покорять новые высоты.

Мир музыки невозможно представить без настройщика пианино, концертмейстера, артиста-вокалиста, артиста оркестра, композитора и многих других профессий. Для этого подтипа нужно обладать хорошим вкусом и иметь музыкальный талант, который развивается в постоянной работе над собой. Если вы решите заняться музыкой серьезно, без образования не обойтись. Ноты, аккорды, переборы, ключи — лишь мизерная часть того, что предстоит изучить.

Литература и ее создатели сегодня пользуются популярностью. Особенно прикладные профессии: редактор, журналист, рекламщик, копирайтер и т.д. В такой деятельности необходима усидчивость, грамотность и умение писать, которые приобретаются с опытом. В работе редактора и журналиста нужно обладать внимательностью, навыком работы с большим объемом информацией, пытливым умом и развитыми коммуникационными способностями. Рекламщикам и копирайтерам необходимо яркое воображение, благодаря которому они смогут выйгрышно выделять свои тексты из числа других.

К категории актерско-сценического мастерства можно отнести следующие профессии: артист драмы, артист цирка, ведущий, актер. В этой области не обойтись без актерского таланта, трудолюбия и настойчивости. Человек, трудящийся в этой сфере, чаще всего и в жизни является душой компании, выделяется среди остальных и чувствует себя свободно в любой ситуации.

Остались еще вопросы по теме? Обращайтесь к авторам сервиса Феникс.Хелп, которые окажут быструю и качественную помощь для школьников и студентов в подготовке научных материалов.

Явление резонанса в физике

Понятие «резонанса», возникшее для обозначения одного из самых важных явлений в физике, прочно вошло в повседневное употребление. Многим знакомы такие расхожие фразы как «общественный резонанс» или «резонансная черта», однако не многие знают, каково первоначальное значение термина.

Что такое резонанс

Явление резонанса впервые было описано Галилео Галилеем в 1602 году в работах, посвящённых исследованию маятников и музыкальных струн. В этой области итальянский физик сделал много открытий, которые послужили основой для дальнейшего изучения феномена.

Резонанс в физике — это частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое воздействие извне, проявляющееся в синхронизации частот колебаний системы с частотой внешнего воздействия, что влечет за собой резкое увеличение амплитуды колебаний этой системы.

Иначе говоря, резонанс — это отклик на некий внешний раздражитель. Представьте, что на тело, находящееся в состоянии покоя или совершающее амплитудные движения определенной частоты, начал оказывать воздействие раздражитель извне с собственной амплитудой и частотой. Если эта внешняя сила просто выведет тело из равновесия, а затем перестанет действовать, то оно какое-то время станет колебаться около своего положения равновесия. Частота этих колебаний является собственной частотой колебаний тела. Если же движение внешнего раздражителя, выводящего тело из равновесия, совпадет с его частотой, то амплитуда тела станет увеличиваться.

Чтобы упростить понимание явления, для примера обычно приводят механизм катания на качелях. Если после раскачивания, сидя на качелях, не вмешиваться в процесс, то через пару минут они остановятся.Но если во время «полета» подталкивать их своим телом по направлению движения, амплитуда будет возрастать, и качели продолжат совершать вынужденные колебания.

Колебания — процесс изменения состояний системы, которые повторяются через определенные промежутки времени.

По отношению к качелям ваши движения являются внешней силой, которая вынуждает их подниматься выше. Причем сила воздействия не так важна. Даже небольшое движение внешней силы при совпадении с частотой системы, может увеличить ее амплитуду. Так, маленькому ребенку удается раскачать взрослого человека, подстроившись под движение качелей.

Частота колебаний измеряется в герцах (1 Гц) и обозначает количество колебаний в секунду. Например, частота колебаний в 20 Гц говорит о том, что тело совершает 20 колебаний в одну секунду.

Резонировать могут любые упругие физические тела — твердые, жидкие, газообразные. Главным условием резонанса является наличие у тела собственной резонансной частоты.

Виды резонанса

В физике выделяют механический и звуковой резонанс.

Механический резонанс — это абсолютное или неполное совпадение частоты собственных колебаний любой механической системы с частотой изменения электродинамической силы. Механический резонанс бывает полным, если частоты колебаний системы и внешней силы совпадают полностью, либо частичным, когда совпадение неполно. Он основан на переходе потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Наиболее известной резонансной системой являются качели, частоту которых можно рассчитать по формуле:

\({\displaystyle f={1 \over 2\pi }{\sqrt {g \over L}}},\)

где g - это постоянная ускорения свободного падения, равная 9,8м/с2, а L — длина от точки подвешивания маятника до центра его масс.

Механические резонансные частоты имеют большое значение при строительстве различных сооружений. Совпадение колебания составных частей объекта с внешними силами может привести к резонансной катастрофе, поэтому при проектировании мостов, зданий, самолетов и других сооружений, инженеры всегда учитывают колебательные частоты ожидаемого движения.

Звуковой резонанс — это резонанс, вызванный звуковыми волнами. Это явление, при котором акустические системы усиливают звуковые волны. При этом частота этих волн совпадает с резонансной частотой системы. Акустический тип резонирования имеет основную резонансную частоту, которая зависит от длины, массы и силы натяжения струн.

Самым простым примером для понимания звукового резонанса является наблюдение за взаимодействием двух камертонов:

- Подготовьте два камертона с совпадающими собственными частотами и поставьте их рядом, повернув их друг к другу отверстиями.

- Удар резиновым молотком по одному из камертонов приводит его в колебание. Если затем приглушить его, соседний камертон издаст звук, отзывающийся на колебания первого.

Это феномен является следствием того, что волны, образованные первым камертоном, доходят до второго, возбуждая в нем вынужденные колебания. В итоге одинаковая частота камертонов приводит к резонансу.

Акустический резонанс — важный фактор, который учитывается музыкальными мастерами при создании инструментов. Звуковая волна ударяет по объекту с частотой, соответствующей резонансной части инструмента, что приводит к резонансу. В струнных инструментах резонаторами выступают деки, усиливающие звуки, которые издают струны. Звучание и тембр зависят не только он формы резонатора, но и от качества и вида древесины и даже состава лака, которым покрывают готовый инструмент.

Звучание человеческого голоса также отражается благодаря резонаторам в голосовом аппарате. Звучащим телом является воздух, ограниченный стенками дыхательного тракта. Звук отражается от полостей с твердыми стенками, усиливаясь в несколько раз. Эти полости называются резонаторами.

Плюсы и минусы резонансных явлений

Резонанс является одним из важнейших физический явлений, без которого невозможно представить человеческий мир. Но при этом он имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

Плюсы:

- в музыкальных инструментах придает неповторимое и уникальное звучание таким инструментам, как гитара, скрипка, виолончель и т.д;

- применяется в устройствах, использующих радиоволны, таких как радиоприемник, телевизор, телефон;

- используется во всех маятниковых механизмах, включая качели;

- способ резонансного разрушения применяется для дробления горных пород — при движении дробимого материала силы инерции вызывают напряжение, вынуждающее колебаться материал;

- используется в медицине (магнитно-резонансное обследование организма);

- резонансный метод используется в элементах систем вибрационного и геомеханического мониторинга грунтовых сред.

Минусы:

- необратимые разрушения сооружений во время землетрясения или под воздействием сейсмических волн;

- разрушительные цунами, образованные от резонансных волн в результате землетрясения;

- может стать причиной крушения мостов, где внешним раздражителем выступает просто сильный ветер;

- авиационные двигатели могут вызывать резонансные колебания элементов самолета, приводя к неполадкам и крушениям;

- вредное влияние на организм человека, например, при прослушивании очень громкой музыки в наушниках;

- может стать причиной обрыва проводов.

Чтобы нейтрализовать или предотвратить вредное воздействие резонации, применяются специальные меры блокирования. Например, превентивное изменение частоты собственных колебаний.

Примеры резонансных явлений в жизни

В повседневной жизни мы нередко интуитивно применяем явление резонанса, даже не задумываясь о том, что используем правила физики. Например, когда застрявшую в яме машину понемногу раскачивают и начинают толкать в момент ее самостоятельного движения. Таким образом, повышается ее инерция и, следовательно, растет амплитуда колебаний.

Проявление музыкального резонанса можно легко обнаружить во взаимодействии с музыкальным инструментом. К примеру, пропев любую ноту над струнами открытого пианино, вы услышите, что инструмент откликается на пение.

Примером отрицательного резонанса является резкий рост амплитуды колебаний, способный разрушить мост под ногами людей. Подобное катастрофические крушение моста произошло около века назад в Петербурге, когда он начал разваливаться под ногами солдат. Поэтому, проходя по мосту, солдаты перестают маршировать стройным шагом, чтобы частота ударов сапог не могла совпасть с частотой колебания моста.

Еще один известный пример отрицательного воздействия на мост произошел в Америке в 1940 году. Двухкилометровый Такомский подвесной мост колебался и сгибался на ветру, что, в результате, привело к тому, что он разрушился во время очередной бури спустя четыре месяца эксплуатации.

Если вам интересно узнать о других необычных явлениях физики, обращайтесь к специалистам Феникс.Хэлп за быстрым и актуальным ответом.

В чем заключается сущность учения Вернадского о биосфере

Труды выдающегося русского ученого-геохимика В.И. Вернадского заложили основы биогеохимии и учения о биосфере. Его достижения в естественных науках известны во всем мире и до сих пор вызывают интерес в научном мире. Особую популярность академику принесла монография, в которой он представил свою знаменитую концепцию о биосфере.

Учение Вернадского о биосфере

В 1926 году русский геохимик В.И. Вернадский опубликовал монографию «Биосфера». К тому времени науке уже была знакома теория существования на планете особого пространства, в котором обитают живые организмы. Впервые термин «биосфера» был предложен австрийским геологом Э. Зюссом в 1875 году, однако ученый не сформировал для него точного определения. Целостное учение о новой науке представил Вернадский. Обобщив труды Ч. Дарвина, Д.И. Менделеева, А. Эйнштейна и многих других известных естествоиспытателей, он смог дать понятию определение.

Биосфера — это наружная оболочка планеты, которая включает в себя все живые организмы и среду их обитания. В ее состав входят верхние слои литосферы, нижний слой атмосферы и вся гидросфера.

Биосфера включает в себя всю поверхность земли, а также часть ее недр, в которых расположены породы, возникшие в результате деятельности живых организмов. Ученый впервые описал биосферу как динамичную систему, в которой живая и неживая природа Земли взаимодействуют, составляя единый целостный механизм.

Вернадский считал, что изучение человеческой природы и особенностей ее взаимодействия с окружающими миром необходимо начинать с самых основ. То есть с начала появления на Земле растений, зверей, людей и других организмов. Для этого в своих работах он изучал компоненты биосферы, ее границы, особенности развития и эволюционные процессы. Высший уровень развития биосферы Вернадский называл ноосферой, когда разумная деятельность человека является определяющим фактором развития жизни.

Таким образом, ученый сформировал учение, которое позволило применить новый подход к проблемам сохранения и развития жизни, а также к изучению самой планеты.

Сущность и состав биосферы

Вернадский определяет биосферу как «лик земли» — наружную часть или поверхность, которая служит границей между землей и космосом. Биосфера поглощает космические излучения, исходящие от всех небесных тел, среди которых только солнечные лучи определяют основные признаки ее механизма. Солнечная энергия превращается в биосфере в земные силы, частью которых являются и живые организмы.

По Вернадскому биосфера состоит из:

- живого вещества;

- косного (неживого) вещества;

- неживого биогенного вещества;

- биокосного вещества.

Живое вещество в учении академика играет ведущую роль, представляя собой совокупность всех живых организмов, населяющих пространство планеты. Вернадский полагал, что химическая энергия биосферы в своей активной форме возникает у энергии Солнца совокупностью живым организмов — живым веществом земли. Из этого следует, что с прекращением жизни прекратятся и химические изменения на поверхности Земли, то есть в биосфере.

Количество живого вещества он называл биомассой, величина которой за все время почти не изменилась. Это означает, что все живые вещества, когда-либо проживавшие на Земле, не отличались друг от друга. При этом для сохранения жизни они нуждаются в воде, минеральных веществах, оптимальной температуре и др.

Косное вещество представляет собой совокупность таких веществ в биосфере, которые образуются в результате процессов, не связанных с участием живых организмов. К косным веществам относятся глубинные породы, выбрасываемые вулканами, магматические происхождения, осадочные породы и т.д.

Биогенными веществами Вернадский называл органические образования, возникшие в ходе деятельности живых существ современной и прошлых геологических эпох. Они представляют собой остатки умерших организмов и продуктов жизнедеятельности. К примеру, уголь, торф, газы атмосферы, мел, почвенный гумус и т.д.

Биокосное вещество возникает из взаимодействия живых организмов с косными неживыми веществами. К таким образованиям можно отнести почву, воду обитаемых водоемов, глинистые минералы и т.д.

Границы биосферы, согласно учению Вернадского, заканчиваются там, где останавливается распространение живых организмов, так как условия жизни за границами биосферы неблагоприятны для жизни. Биосфера является единственной областью земной коры, где есть жизнь. Взаимодействие «лика земли» с живыми организмами устроено так, что после смерти они отдают ей свои атомы и непрерывно берут атомы у нее. При этом в пределах биосферы не существует полностью безжизненных участков, так как даже в самых непригодных условиях можно найти бактерии и другие микроорганизмы.

Эмпирические обобщения В.И. Вернадского

Исследование Вернадского разрушило все прошлые представления о биосфере и составе земной коры, которых придерживались ученые прошлых поколений. Опираясь на свои наблюдения и факты, выявленные индуктивным методом, он составил эмпирическое обобщение, в основу которого легли следующие положение о биосфере:

- Постоянное существование жизни подразумевает, что на протяжении всех геологических периодов не было эпохи, лишенной жизни. Из этого следует, что современные живые вещества генетически связаны с живыми организмами предшествующих периодов. При этом условия окружающей среды тоже не подверглись особенным изменениям.

- Неизменность среднего химического состава живого вещества и земной коры, при которой не менялось и количество живых организмов.

- Энергия, выделяемая организмами, представляет собой лучистую энергию Солнца. Через организмы она контролирует химические проявления земной коры.

Свойства биосферы по Вернадскому

Глубоко изучив природу биосферы, Вернадский выделил признаки, которые характеризуют ее наиболее полно.

- Непрекращающийся круговорот веществ и энергии. Все атомы в биосфере находятся в постоянном и непрерывном движении. Они образуют миллионы разнообразных соединений, и этот процесс продолжается бесконечно не протяжении всего геологического времени. Непрерывность круговорота объясняется тем, что живые вещества являются самой могущественной химической силой, которая поддерживает существование биосферы. Они производят необходимые элементы — автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы участвуют в преобразовании солнечной энергии в химические соединения, а гетеротрофы потребляют получившуюся энергию и приводят к расщеплению органических веществ до минеральных соединений. Этот процесс имеет цикличный характер и является главным условием существования живых организмов в атмосфере, почве и гидросфере.

- Способность к самовоспроизведению. Это свойство подразумевает беспрерывное движение организмов путем размножения, которое ученый считал самым важным признаком механизма биосферы.Процесс, в ходе которого производится огромная геохимическая работа, представляет собой форму проникновения энергии солнечного луча и ее распределения по поверхности планеты. Эту способность к размножению Вернадский назвал «растеканием жизни». Размножаясь, организмы захватывают всю поверхность земли, и если какая-то часть остается безжизненной в короткий срок, вскоре ее населяют живые организмы. Этот признак биосферы ученый назвал «всеюдностью жизни». При этом он выделял участок с наиболее высокой концентрацией жизни — «слой живого вещества» или «пленка жизни». Эта область населена около 500 видами растений и животных и почти 1 млн видов бактерий.

- Тесная связь живых организмов с неживыми веществами. Живые организмы и окружающая среда составляют единую целостную систему, части которой находятся в тесном взаимодействии. Живое вещество приспосабливается ко всем изменениям условий среды, меняя свою форму или функции, но не состав. При этом неживое вещество претерпевает множество изменений. К примеру, гранит, образованный под воздействием высоких температур и давления, после попадания на поверхность земли начнет адаптироваться к новым условиям. Но также во влажном климате он изменит свои свойства и станет другим веществом в химическом и физическом отношении.

- Растекание жизни есть проявление ее геохимической энергии. Живое вещество распространяется по всей земной поверхности в результате работы, которую производит жизнь. Этот процесс заключается в переносе химических элементов и создании из них новых тел. При этом мелкие организмы размножаются намного быстрее крупных. Скорость передачи жизни зависит от плотности живого вещества.

- Жизнь полностью определяется полем устойчивости зеленой растительности. Только зеленая часть живого вещества — растительность, содержащая хлорофилл — использует световой солнечный луч для создания химической энергии путем фотосинтеза. С этой зеленой частью неразрывно связан весь живой мир.

Если вам нужна помощь в подготовке доклада об учении Вернадского или на любую другую тему, обращайтесь к специалистам сервиса ФениксХелп.

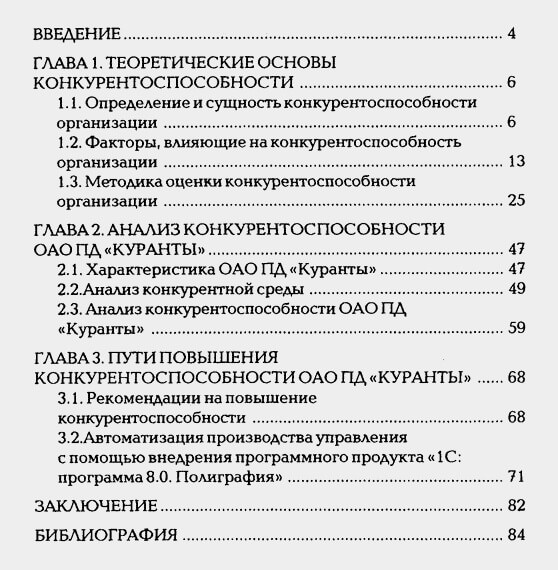

Как написать теоретическую часть диплома

Теоретическая глава дипломной работы требует особой внимательности и усидчивости, ведь для того, чтобы она получилась уникальной и интересной, студенту необходимо перечитать немало книг, статей и других источников информации по теме исследования. В статье мы рассказываем о том, что именно надо внести в теоретическую часть диплома и как правильно структурировать информацию.

Что такое теоретическая часть диплома

Теоретическая часть диплома — это один из обязательных разделов, предваряющий практическую главу. Являясь основой любого исследования, она чаще всего занимает большую часть объема научной работы. Прежде чем приступить к написанию, студенту придется изучить большое количество литературы, на базе которой будет написана основная часть.

Источников должно быть не менее 30, при этом в работе необходимо указать не просто название книги или статьи, но и страницу, с которой вы взяли использованную информацию. В общем, просто «скопировать-вставить» не получится, поэтому будьте готовы к настоящей научно-исследовательской работе.

У теоретической главы в дипломе есть свои функции. К ним относятся:

- Углубленное и детальное изучение темы исследования.

- Отражение актуальности проблемы и ее дискуссионного фактора.

- Приведение и анализ разнообразных точек зрения.

- Отражение и аргументация своего мнения о проблеме.

- Логичный переход к практической части работы.

По тому, как написана основная часть, оцениваются навыки студента в самостоятельной работе с информацией, умение складно выражать свои мысли и формировать собственное мнение на основе полученных данных.

Цель теоретической части

Основная цель теоретической главы диплома заключается в наиболее полном и актуальном описании выбранной темы. Условно ее можно разделить на три обязательных компонента:

- Изучение объекта исследования обычно представляет собой краткий экскурс в историю становления и развития выбранной темы. На этом этапе определяется объект, который стоит в центре исследования. Он может быть представлен в виде явления, предмета, события, социальной группы и т. д. Также на этой стадии важно отразить актуальные работы ученых, которые максимально полно отражают суть вашей темы. Эта цель направлена на демонстрацию навыков студента в работе с большим объемом информации и его способности выделять частное из общего.

- Далее предстоит самостоятельная работа, которая состоит в анализе различных подходов к изучаемому вопросу. Помимо выдержек и цитат из чужих работ, важно представить и обосновать собственную точку зрения. Это можно сделать в виде сравнения результатов исследования, проведенных до вас. Проанализируйте преимущества и недостатки существующих концепций и выскажите свое мнение.

- Подготовка к практической части диплома, как правило, заключается в определении проблемы и ее актуальности. Проблема может заключаться в недостаточной освещенности вопроса или недостатках в уже существующих концепциях, которые вы выявили в ходе исследования.

Определение объекта сужает рамки проведенного исследования, указывая на конкретную область знания.

Что входит в теоретическую часть

Как и все главы дипломной работы, теоретическая часть должна иметь четкую логичную структуру и правильное оформление. Для этого она подразделяется на главы и параграфы. Все разделы должны быть взаимосвязаны и следовать одной общей теме. Перед написанием попробуйте составить план и кратко опишите аспекты, которые собираетесь осветить в главе. Четкий план поможет не отходить от намеченной темы и не терять главную мысль.

Вот пример структуры теоретической главы:

В качестве клише в написании основной части можно использовать следующие конструкции:

- Автор данной работы считает, что

- В данной статье автор предложил следующие концепции…

- Книга представляет интерес, потому что…

- В качестве объекта исследования был выбран…

- Наиболее важным и актуальным источником является…

- На основании вышесказанного можно сделать вывод…

- Со всей определенностью можно утверждать, что…

- Как показал анализ вышеперечисленных примеров…

- Данное утверждение представляется спорным, так как…

- Большой значение в вопросе исследования имеет…

Вывод в теоретической части

Ни для кого не секрет, что часто представители комиссии не успевают прочитать все дипломные работы, ограничиваясь изучением выводов по каждой главе. Поэтому этой части теоретической главы стоит уделить особое внимание.

Для подготовки вывода недостаточно привести цитаты из тематической литературы — важно обозначить собственное мнение и в краткой форме структурировать наиболее важные аспекты главы.

Выводы теоретической и практической главы должны логично дополнять друг друга. Объем выводов по каждой главе, как правило, не превышает двух страниц. Пишите лаконично и структурировано — читатель вашей работы должен получить полное представление о теоретической составляющей изучаемой темы.

Чтобы немного упростить задачу, используйте следующие шаблонные фразы:

- Детальное изучение теории позволило сделать ряд выводов...

- Обобщая все вышесказанное, мы пришли к следующим выводам...

- В завершение главы, мы хотели бы представить основные выводы...

- Исходя их всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что…

- Выводы по теоретической статье можно представить в следующих пунктах...

Примеры правильного написания теоретической части диплома

Образец теоретической части диплома можно посмотреть тут.

Если вам не хочется тратить время на описание теории, доверьте подготовку этой главы специалистам сервиса ФениксХелп.