Как оформить основную часть курсовой работы

Подготовка курсовой работы подразумевает следование установленной структуре, установленной ГОСТом. Это в интересах студента, потому что за несоблюдение правил в большинстве случаев снижается оценка.

Основная часть курсовой работы — описание

Это самая объемная составляющая исследования, она занимает от 15 до 25 страниц и до 80% объема. Важно понимать, что «основная часть» — это условное название, нигде в тексте не использующееся и применяющееся для обозначения нескольких глав, содержащих само исследование. В этом ракурсе остальные разделы курсовой работы (введение, оглавление, заключение, список литературы и др.) можно рассматривать как сопроводительный аппарат.

Не будет ошибкой сказать, что именно в подготовке основной части заключается смысл написания курсовой работы. При этом нужно понимать и то, что бóльшая часть прочитавших исследование (за исключением рецензента и научного руководителя) ограничатся только введением и заключением.

Именно в основной части студент реализует цели, поставленные им во введении, и доказывает гипотезы исследования.

Что включает основная часть

Структура основной части зависит от множества факторов (вуза, факультета, кафедры, выбранной темы, типа исследования и др.). В минимальном случае это две главы:

- Теоретическая. Здесь содержится описание проблемы, анализируются разные подходы к ее исследованию (к том числе на основе изученных источников), рассматриваются методы, в соответствии с которыми будет проводиться исследование.

- Практическая. Эта часть содержит информацию о проведенных экспериментах, собранном материале.

В отдельных случаях курсовая может содержать только теоретический или практический разделы. Еще один вариант — в ней может быть подготовлена аналитическая часть. В ней студент показывает, каким способом он будет обрабатывать полученные им данные (например, результаты социологических опросов и пр.), обосновывает необходимость и преимущества выбранного способа исследования.

Основная часть может содержать до 5 разделов. При этом необходимо понимать, что большое количество частей может сильно увеличить число производимых исследований. Как следствие этого, увеличится общее количество страниц в курсовой, по объему и по содержанию приближая ее к дипломной работе.

Требования к оформлению

Базовые требования к оформлению курсовой работы изложены в «ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»:

- Курсовая работа должна быть отпечатана на одной стороне листов формата А4.

- Поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм.

- Рекомендуемый шрифт — Times New Roman, 12 пунктов, полуторный интервал, абзацный отступ — 12,5 мм.

- Названия глав даются ВЕРХНИМ РЕГИСТРОМ с выключкой по центру страницы.

- В названиях параграфов прописной должна быть только первая буква, например: «Возможности для улучшения существующих конструкций».

Как написать теоретическую часть

Важное значение в этом случае имеет правильный выбор источников, которые будут положены в основу курсовой работы. Нужно быть внимательным к рекомендациям научного руководителя и стараться, чтобы базовые исследования были выпущены в последние годы, то есть содержали актуальную информацию.

В теоретической части студент определяет методы, которыми он будет пользоваться при исследовании. Многое в этом случае определяется и темой курсовой работы. Различают методы:

- Пассивные. В этом случае студент не контактирует с объектами исследования напрямую, а изучает тему по сторонним источникам (публикациям, документам, письменным артефактам и др.) или ведет наблюдение со стороны.

- Активные. В такой ситуации подразумевается прямое участие исследователя во взаимодействии с объектом. Для сбора и обобщения материала могут применяться анкетирование, тестирование или проведение серии экспериментов, когда искусственным образом создается необходимая ситуация для дальнейшего изучения.

Не обязательно, но желательно сформулировать гипотезу. При этом нужно стараться делать это не задним числом, когда уже завершены все исследования, и студент постфактум определяет, что ему нужно подтвердить или опровергнуть. Такой подход нельзя назвать научным, он больше похож на подлог. В идеальном варианте гипотеза должна формулироваться до начала базовых исследований, отражая общую хронологию работы (то есть сначала — предположения о возможном результате, затем — попытка их подтверждения). Не нужно бояться, что проведенные эксперименты опровергли

Как написать практическую часть

Этот раздел курсовой пишется после того, как завершены необходимые исследования и необходимо обобщить наработанный материал. В этом случае важно, чтобы в ходе проведенных работ, различных опытов и пр., внимательно были зафиксированы все полученные результаты, вне зависимости от того, укладываются они в базовую гипотезу или нет. Пытаясь определить причину этих отклонений, студент может прийти к новым интересным выводам.

Хорошим подспорьем будет определение этапов будущего исследования. Имея подобный план, собирать материал для практической части будет куда проще. В большинстве случаев может понадобиться дополнительное, более углубленное исследование источников из-за того, что откроются новые факты, не укладывающиеся в рамки текущей гипотезы.

Примеры правильного оформления основной части курсовой

Вариант можно скачать по ссылке.

Готовьте курсовую работу, а если возникнут сложности, то вам рады будут помочь в Феникс.Хелп.

Материальная помощь студентам в 2026 году

Нехватка денег у студентов давно стала темой анекдотов и отчасти связана с тем, что учебу в вузе сложно совмещать с полноценной работой. При этом законодательством и внутренними документами учебных заведений предусмотрена возможность выплаты материальной помощи нуждающимся. На этот вид содействия могут претендовать учащиеся как высших, так и средних учебных заведений.

Причины оказания материальной помощи студентам

Получателями матпомощи в образовательных учреждениях могут быть:

- Представители социально незащищенных слоев населения.

- Лица, оказавшиеся в сложных или особых жизненных ситуациях.

Право отдельных категорий студентов на социальное содействие закреплено в федеральном законодательстве и может быть расширено внутренними документами конкретного учебного заведения.

Например, устав университета может гарантировать студенту при вступлении в брак выплату в пятикратном размере социальной стипендии. Источниками материальной помощи могут быть:

- Дотационные средства из государственного бюджета. В этом случае студенту выплачивают сумму, гарантированную ему законом.

- Собственные финансы учебного заведения, например, заработанные за счет коммерческих услуг. Дают возможность получать дополнительные (увеличенные) выплаты.

- Деньги из бюджетов местных властей или благотворительных фондов.

Различают следующие виды материальной помощи:

- Социальная стипендия. Выплачивается ежемесячно нуждающимся или социально-незащищенным категориям студентов. Этот тип выплат не отменяет основную стипендию, а дополняет ее. При этом необходимо, чтобы у получателя не было задолженности по зачетам и экзаменам. Если эти квалификационные испытания не будут сданы во время сессии, то начисление средств приостанавливается, и финансы за этот срок не компенсируется. Зато при нахождении получателя в академическом или декретном отпуске, эти выплаты не прекращаются.

- Повышенная социальная стипендия. Выплачивается тем же категориям студентов, что и в предыдущем пункте, но для ее оформления необходимо учиться без удовлетворительных оценок.

- Единовременная материальная помощь (ЕМП). Носит разовый характер и выплачивается в особых случаях.

- Компенсация бытовых расходов. Имеет несколько направлений (на одежду и обувь, оплату проезда и др.), размер и периодичность зависит от конкретного типа выплат.

Сирота

В соответствии с законодательством, в данном случае право на льготы имеют лица, лишившиеся родителей (или их попечения) до наступления совершеннолетия. При этом, право на материальную помощь у них сохраняется до 23 лет. Кроме социальной стипендии (в том числе повышенной) и ЕМП, претендовать на которые могут и другие категории студентов, для сирот предусмотрена специальная выплата — компенсация бытовых расходов. В нее входит возмещение расходов на оплату:

- Питания. Величина компенсации — от 183 рублей. Периодичность выплаты — раз в месяц. Здесь и далее по списку приведены минимальные значения выплат, гарантированные студентам-сиротам федеральным законодательством в 2021 году. В зависимости от конкретного вуза, эти цифры могут быть больше.

- Одежды и обуви. Раз в год от 30 240 руб.

- Канцтоваров и учебников. Ежегодно от 3-х стандартных стипендий.

- Проезда по городу. Каждый месяц от 580 рублей.

- Проезда до места проживания. Раз в год в размере затраченной суммы.

Дополнительная льгота, которая тоже может быть отнесена к категории материальной помощи — бесплатное проживание в общежитии (и приоритетное право заселения в него).

Малоимущий

К этой категории относятся студенты, в чьих семьях доход ниже регионального прожиточного минимума (в зависимости от конкретного места проживания в 2021 году эта величина составляет от 8016 до 22 982 рублей). Для получения статуса малоимущих, необходимо подать в органы соцзащиты или в Многофункциональный центр справку, показывающую, что доход в семье на каждого члена меньше, чем установленный предел. Студенты, относящиеся к категории малообеспеченных, имеют право на получение:

- Социальной стипендии (в том числе повышенной).

- Единовременной материальной помощи.

Статус малоимущей семьи пересматривается ежегодно. По этой причине, документы на оформление этого вида стипендии необходимо подавать каждый год. Если после назначения выплат у семьи улучшилось материальное положение и она перестала быть нуждающейся, студент теряет право на эту льготу. Ему нужно сообщить об этом в учебную часть, в противном случае, при выяснении этого факта у него будут произведены вычеты из текущих выплат.

Инвалид

В данном случае ко льготной категории студентов относятся:

- Дети-инвалиды.

- Лица с ограниченными возможностями I и II группы.

- Получившие инвалидность из-за травмы или заболевания во время воинской службы.

Все они имеют право на социальную стипендию и единовременную материальную помощь.

Другие категории

Кроме сирот, малоимущих и инвалидов, к числу лиц, имеющих право на матпомощь относятся студенты:

- У которых по крайней мере один из родителей имеет инвалидность.

- Пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

- Отслужившие по контракту не менее 3-х лет.

Эти лица тоже могут претендовать на социальную стипендию и единовременную материальную помощь.

Как получить

Главным условием получения материальной помощи в высшем или среднем специальном учебном заведении выступает обучение на дневной форме. Финансовое содействие студентам других направлений (заочного и др.) законодательством не предусмотрено. Для отдельных видов матпомощи имеет значение:

- Возраст. Например, для того чтобы претендовать на социальную стипендию надо быть моложе 23 лет.

- Гражданство. К примеру, чтобы получить финансовое содействие при вступлении в брак, оба супруга должны быть гражданами России.

Бюджетнику

При соответствии установленным требованиям, эта категория лиц может претендовать на все типы социальной помощи, положенные студентам.

Платнику

Согласно федеральному законодательству, студенты коммерческой формы обучения могут рассчитывать только на единовременную материальную помощь. Внутренние документы учебных заведений могут расширять число возможных вариантов финансового содействия.

Куда обращаться

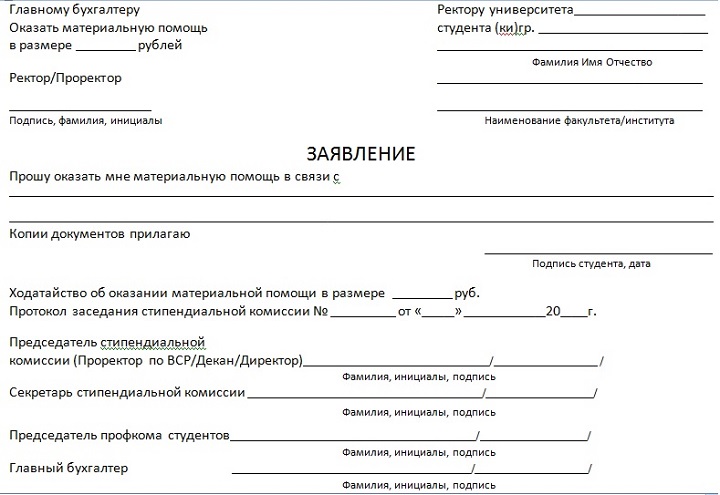

Студенту необходимо подготовить заявление (бланк для заполнения можно взять в профкоме или составить в свободной форме) и приложить к нему необходимые документы. В зависимости от конкретного вуза, этот пакет подается в стипендиальный совет или учебную часть. Срок рассмотрения составляет 3 рабочих дня. В случае получения отказа, заявитель может опротестовать его у администрации учебного заведения или в вышестоящей организации (региональном и федеральном министерстве науки и высшего образования).

Необходимые документы

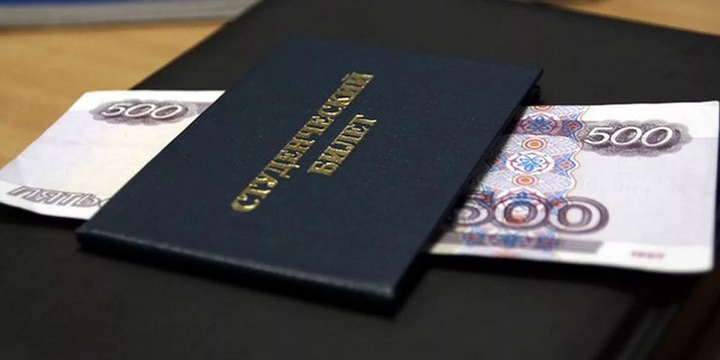

Состав пакета документов меняется в зависимости от причины, по которой выдается материальная помощь. В базовый комплект вместе с заявлением, входят:

- Паспорт.

- Студенческий билет.

В зависимости от конкретной ситуации его дополняют:

- Студенты, оставшиеся без попечения — документом о смерти одного из родителей или решением суда (медицинская справка) о признании недееспособными матери или отца.

- Инвалиды — соответствующим удостоверением.

- Малоимущие — справкой о присвоении этого статуса. Дополнительно может понадобиться документ о составе семьи и доходах каждого из ее членов.

- Получающие деньги в связи со свадьбой — документом о браке.

- Претендующие на матпомощь в связи с рождением ребенка — соответствующим свидетельством.

- Пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф — удостоверением стандартного образца.

- Отслужившие по контракту — военным билетом. Дополнительно может понадобиться рекомендация командира части.

Заявление на материальную помощь студенту

Материальная помощь студенческим семьям

Содействие этого типа введено не во всех регионах и вузах, поэтому возможность получения этой дотации лучше уточнить в профкоме. Необходимыми требованиями для назначения выплат выступают:

- Российское гражданство обоих супругов (или одного — в случае матери-одиночки).

- Наличие в семье как минимум одного несовершеннолетнего ребенка. В некоторых случаях требуется, чтобы он был прописан в том же городе, где находится вуз.

- Обучение на дневном отделении обоих родителей (одного из них в случае неполной семьи).

- Возраст хотя бы одного из них не должен превышать 30 лет.

При выполнении указанных требований семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, которое можно оформить на период до года (затем документы нужно подавать заново). Конкретная величина зависит от места обучения (например, в Санкт-Петербурге это 3 957 рублей). В отдельных случаях может быть отказано в материальной помощи этого типа:

- Если ребенок находится на полном государственном обеспечении.

- В ситуации, когда заявители лишены родительских прав (или ограничены в них).

- При выезде супругов за границу на постоянное место жительства.

Матпомощь иностранным студентам

Федеральным законодательством не предусмотрена возможность такого содействия. При этом, она может допускаться уставом отдельных вузов в случае особых или чрезвычайных ситуаций. В этом случае студенту-иностранцу необходимо написать заявление на имя руководителя учебного заведения. Если обращение будет одобрено, он может рассчитывать на единовременную материальную помощь.

Матпомощь студентам иногородним

Кроме ситуаций рассмотренных выше (содействие студентам-сиротам с оплатой проезда и общежития) других вариантов финансовой поддержки федеральным законодательством не предусмотрено.

Материальная помощь студентам дистанционного обучения

В случае, если эта форма образования используется студентами-очниками по вынужденным причинам (карантин, тяжелая болезнь и др.), то такие лица могут рассчитывать на весь спектр материальной помощи с учетом собственной категории. Например, инвалид, проходящий дистанционное образование, может претендовать на все виды финансового содействия, положенного в данном вузе лицам с ограниченными возможностями.

Какая сумма матпомощи

Базовая величина социальной стипендии в 2021 году составляет 2452 рубля. При этом вуз может устанавливать собственные надбавки, значительно увеличивающие указанную сумму (например, сироты, обучающиеся в Высшей школе экономики могут рассчитывать на 10 000 рублей ежемесячно).

Единовременная материальная помощь студентам

Основанием для назначения выплат этого типа выступает особая или чрезвычайная ситуация. Это может быть рождение ребенка, потеря близкого родственника, тяжелая болезнь или травма. Помощь этого типа оказывается один раз. Получить ее повторно при тех же обстоятельствах не получится, но можно подать еще одно заявление о выделении средств, если появилась другая причина. Например, в январе студент получил 3 000 рублей в связи с рождением ребенка, а в сентябре у него умерла мать, и он имеет право претендовать еще на одну выплату.

Особенность этого вида материальной помощи в том, что начисленная сумма:

- Облагается налогом на доход физических лиц по базовой ставке, если суммарная величина выплат этого типа за календарный год превышает 4000 руб. Размер НДФЛ — 13%, поэтому, если к выдаче было одобрено 10 000 руб., то после вычета этого налога останется только 8 700 рублей.

- Может подразумевать уплату профсоюзных взносов, что тоже уменьшит сумму, которую студент получит на руки.

Материальная помощь студентам колледжа

У тех, кто обучается в средних специальных учебных заведениях тоже есть возможность получения финансового содействия. Как правило, эта возможность определяется руководством ссуза, поэтому предварительно данный вопрос нужно уточнить в студсовете.

Получайте материальную помощь и не забывайте, что есть ресурс Феникс.Хэлп, где вам помогут с подготовкой курсовых и других работ.

Перечень вопросов на защите дипломной работы

Завершающей стадией защиты диплома являются вопросы аттестационной комиссии, следующие за докладом студента. И если к выступлению можно подготовиться заранее, точно выучив текст, то предвидеть что будут спрашивать можно только примерно. Но не стоит бояться — если не терять самообладания, то найти подходящий ответ будет гораздо проще.

Процедура защиты диплома

Защита диплома имеет строго заданный распорядок:

- Выступление рецензента (оппонента) — 2-3 минуты.

- Доклад автора дипломной работы — 4-6 минут.

- Ответы на вопросы аттестационной комиссии — 4-6 минут.

Таким образом, общая продолжительность защиты составляет до 15 минут (но на практике бывает, что затягивается на большее время). После того, как выступили все запланированные на этот день дипломники, комиссия совещается, а после — оглашает результаты защит.

Кому задаются вопросы

Вопросы аттестационной комиссии, которые задаются студенту — это обязательная часть защиты любого диплома. Иными словами — вне зависимости от факультета, темы, уровня подготовки диплома и выступления на защите, студента обязательно о чем-нибудь спросят. В большинстве случаев число вопросов колеблется от 3 до 5, их не может быть слишком много или слишком мало.

Так как у комиссии нет возможности знакомиться с каждым дипломом, то ее члены ориентируются первоначально на отзыв рецензента и выступление самого студента. Задавая вопросы, комиссия хочет убедиться, что студент хорошо ориентируется в теме (что косвенно говорит и о том, что диплом написан им самостоятельно, а не по стороннему заказу или скачан в интернете).

Критериями, определяющими содержание и количество вопросов, выступают:

- Уверенность студента при докладе. В целом это производит хорошее впечатление и считается, что такой выступающий досконально разбирается в рассматриваемом материале. При этом нередко упускается, что неуверенное поведение может быть следствием волнения или стеснительности, свойственной конкретному человеку.

- Оценка, поставленная рецензентом. Если работа оценена на «отлично», и студент выступил блестяще, то вопросов не будет много. Дав на них исчерпывающий ответ, студент гарантирует себе высокий балл.

- Соблюдение требуемой структуры диплома. По правилам, работа с грубыми нарушениями (например, без заключения или списка литературы), должна быть отправлена на доработку научным руководителем. Если подобные ошибки всплывают уже на защите, то это показатель того, что студент игнорировал сделанные ему замечания, а значит — не заслуживает высокой оценки.

Какие вопросы задают на защите диплома

Важно понимать, что вопросы аттестационной комиссии не всегда связаны с поиском недостатков. Если для диплома выбрана интересная тема, а сама работа выполнена безупречно, то члены комиссии могут заинтересоваться и начать спрашивать, чтобы открыть для себя что-то новое.

Все вопросы можно разделить на несколько категорий:

- По теоретической части. Скорее всего, вопросы возникнут, если в отзыве рецензента написано, что студент недостаточно точно обосновал методику и приемы своего исследования или у него нет четкости в базовых определениях. Все это подразумевает снижение оценки за работу, поэтому лучше хорошо проработать этот вопрос с научным руководителем.

- По практической части. В этом случае могут спрашивать про выбор формул, алгоритмов, расчетов при проведении исследования. Дипломнику необходимо аргументированно доказать, что определенные им варианты являются самыми оптимальными для данного случая и наиболее эффективно приводят к правильному результату.

- Введение и заключение. Во вступлении определяются цели и задачи исследования, рассматривается его актуальность и научная новизна. В заключении — подводятся итоги дипломной работы, показывается значимость исследования в теоретическом и практическом аспектах, рассматриваются перспективы дальнейшего исследования. Если члены комиссии задают вопросы на эти темы, значит они не нашли ответа в докладе студента. По этой причине, занимаясь подготовкой выступления, надо очень внимательно следить, чтобы там были отражены эти важные моменты.

- Вопросы, связанные с замечанием по работе. Например, они могут относиться к несоблюдению правил оформления (в это случае возможно снижение оценки).

- Вопросы по докладу студента. Если доклад производится в традиционной форме, то это не вызовет вопросов. Но интерес может вызвать, если студент дополнительно подготовит стенды с инфографикой или мультимедийные файлы (эти материалы станут еще одним аргументом в пользу высокого балла).

Как отвечать на поставленные вопросы

Можно дать несколько простых советов, которые подойдут для всех ситуаций:

- Не спешить с ответом. Несмотря на то, что защита диплома — это сильный стресс, не нужно впадать в панику, если не знаете, что сказать. Нужно понять, что это не экзамен на знание новой дисциплины, а вопросы по исследованию, которое было вами подготовлено, значит с большой вероятностью ответ тоже известен. Остается правильно сформулировать его и озвучить.

- Внимательно слушать вопрос. Как вариант — переспросите, уточните непонятную формулировку. По сути, комиссии не столько нужно получить правильный ответ, сколько убедиться в том, что вы хорошо ориентируетесь в теме дипломной работы и приложили достаточно усилий на ее подготовку. Как автор исследования, вы имеете право на собственную точку зрения, а если она будет хорошо аргументирована, то такой ответ будет засчитан, как успешный.

- Перед защитой еще раз пробежаться по своей дипломной работе. Конечно, основные положения вы и так помните, а вот детали — отдельные факты исследования, показатели, даты, авторов сходных исследований — можете забыть. Вряд ли на аттестационную комиссию произведет впечатление, если при ответе вы будете лихорадочно листать дипломную работу в поисках нужного аргумента, это лишний раз покажет, что вы не очень тщательно вели подготовку диплома. Но если действительно нужно процитировать пассаж или как-то иначе обратиться к тексту работы, скажите что-нибудь типа: «Это подробно раскрыто у меня во второй главе. Давайте заглянем туда и посмотрим подробности».

- Знать слабые места своего исследования. К сожалению, специфика научных исследований такова, что недостатки и недоработки в них можно найти всегда. Это не значит, что работа выполнена плохо, просто сложно представить себе ситуацию, когда достигнутый результат не может быть лучше. Например, увеличение числа вопросов в социологическом исследовании (вне зависимости от их начального количества), приведет к более результативным итогам. При этом для текущей задачи может быть более чем достаточно существующей анкеты. Ответив подобным образом, дипломник умело избежит ловушки, лишний раз продемонстрировав владение материалом, на основании которого готовится диплом.

- Подготовить убедительные ответы на наиболее каверзные вопросы. Необходимо понимать, что во многих случаях, в силу узости рассматриваемой темы исследования (например, «Реализация приоритетных национальных проектов на примере детского сада №42 города Чистополь»), автор диплома будет разбираться в теме гораздо лучше, чем члены аттестационной комиссии. По этой причине их вопросы будут носить общий характер, например, для рассмотренного диплома могут спросить, почему было выбрано именно это учебное заведение, попросить провести сравнительный анализ с аналогичными организациями, поинтересоваться динамикой за последние годы и пр. Подобные ответы лучше подготовить заранее, в идеале проработав их вместе с научным руководителем.

Наиболее частые вопросы на защите диплома, примеры

Конкретные вопросы аттестационной комиссии в большинстве случаев будут связаны с уточнением моментов из дипломной работы. Отчасти это может напоминать экзамен, так как будет основано и на предметах, пройденных за время обучения. Для студента это замечательная возможность показать свои знания по основным дисциплинам и увеличить возможность получения отличной оценки.

В разделах ниже приводятся возможные вопросы аттестационной комиссии и правильные варианты ответов на них. Дипломные работы в этом случае взяты гипотетические, но с учетом наиболее распространенной тематики для подготовки. Изучая варианты ответов важно обращать внимание не только на содержательную часть, но и на логику построения высказывания — система аргументации в этом случае тоже имеет важное значение.

По экономике

Вопрос № 1: Какие факторы могут влиять на финансовую устойчивость организации «Новая волна», деятельность которой вы рассматривали в дипломной работе?

Ответ: Первостепенное влияние оказывает состояние экономики, темпы экономического роста в государстве, величина инфляции, спрос на услуги этой компании.

Вопрос № 2: Как вы определяли прибыль от реализации продукции?

Ответ: Прибыль — это выручка от реализации минус себестоимость.

Вопрос № 3: Как лучше всего обезопасить себя от того, что после повышения квалификации персонал найдет работу в другой компании?

Ответ: Необходимо тщательнее мотивировать сотрудников, предлагая им не только высокую заплату, но и объемный соцпакет, и хорошую трудовую атмосферу в коллективе.

По программированию

Вопрос № 1: Насколько предложенная вами автоматизация системного бизнес-процесса может быть перенесена на деятельность других организаций?

Ответ: В дипломе мной была рассмотрена типовая проблема для большинства организаций малого и среднего бизнеса, работающих по заявкам клиентов. Мною предложена схема эффективной обработки данных, что позволит более оперативно реагировать на обращения. Этот алгоритм опробован на примере мебельной фабрики, но точно так же может быть применен в компании по производству пластиковых окон, фирме по установке натяжных потолков и пр.

Вопрос № 2: Какие вы видите перспективы развития вашего программного комплекса?

Ответ: Если говорить о дальнейшей разработке, то следовало бы в первую очередь подумать о выпуске мобильного приложения. Это помогло бы закрепить за собой существующую клиентскую базу и регулярно предлагать этой аудитории различные акции со скидками, рассрочкой выплат и так далее.

Вопрос № 3: Почему разработанная вами программа предназначена только для поддержки процессов учета выпущенной и хранящейся на складе продукции?

Ответ: В рамках подготовки к написанию дипломной работы я провел опрос среди топ-менеджеров предприятия «Золотая искра» и выяснил, что несмотря на наличие у них в организации специализированного программного обеспечения для нужд логистики, она не рассчитана на специфику выпуска именно их продукции и особенности работы с контрагентами. Разработанная мной программа учитывает все эти нюансы, поэтому будет удобной для данного конкретного предприятия и аналогичных ему.

По делопроизводству

Вопрос № 1: Какую практическую ценность имеет ваше исследование?

Ответ: Мною был проведен анализ организации службы делопроизводства на примере администрации города Ангарска Иркутской области. В ходе выполненной работы, мной был подготовлен ряд конструктивных предложений, которые помогли улучшить существовавшую систему документооборота, это подтверждается благодарностью от заместителя мэра города.

Вопрос № 2: Как вы видите внедрение эффективных компьютерных систем делопроизводства применительно к теме вашего исследования?

Ответ: Этому вопросу у меня посвящен отдельный раздел в III главе. Если вкратце, то там идет речь о том, что существующая система электронного документооборота в целом справляется с поставленной задачей, кроме двух моментов. К ним относятся эффективный поиск по архивным копиям и необходимость введения дополнительных мер по защите конфиденциальной информации.

Вопрос № 3: Какие по-вашему основные требования к системе автоматического документирования для использования в муниципалитете?

Ответ: Главный критерий — поддержание полного жизненного цикла документа — от начала его разработки до архивации. Далее необходимо определить статус для каждой единицы хранения (оптимально делить по признаку: опубликовано-неопубликовано). Во многих случаях важно определить и права доступа (только чтение, редактирование и др.).

По строительству

Вопрос № 1: В чем отличие между двумя видами отметок на предлагаемом плане?

Ответ: Абсолютные показывают высоту над уровнем моря, относительные — от произвольно выбранной точки на поверхности.

Вопрос № 2: Как обеспечивается связь между частями кладки наружных стен в вашем проекте?

Ответ: При помощи перевязки швов и чередования ложковых и тычковых рядов кладки. Дополнительно это достигается с помощью армирования.

Вопрос № 3: Как было определено количество воронок внутреннего водоотвода?

Ответ: Согласно действующим нормативам, их нужно по 1 штуке на каждые 80 квадратных метров кровли. В моем случае площадь составляет 400 кв. м, значит, потребуется 5 воронок.

Написание диплома — это задача не из простых. Хорошо, что есть сервис Феникс.Хелп. Опытные специалисты помогут вам защитить диплом «на отлично».

Как получить хорошую комнату в общежитии студенту

Даже когда абитуриентская пора позади и готов приказ на зачисление в вуз, расслабляться еще рано. Иногородним студентам нужно позаботиться о получении места в общежитии. Это не всегда бывает просто.

Кратко о необходимости дешевого жилья

Так как во время обучения в вузе студенты лишены возможности полноценно работать, доходы их невысоки (во многих случаях – это стипендия и средства, выделяемые родителями) и они не могут оплачивать съемную квартиру. В таких условиях возможность получения койко-места напрямую влияет и на эффективность учебы.

Законодательством предусмотрены льготы по оплате за общежитие. Федеральный закон № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 определяет, что суммарный тариф не может быть выше 5 % от размера стипендии.

Как распределяются места в общежитии

В Законе № 125-ФЗ говориться, что получить место в общежитии должен «каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади». Согласно данному нормативному документу, определяющим фактором является наличие у учебного заведения соответствующего жилого фонда, и если он есть, то претендовать на него могут все нуждающиеся, а не только иногородние студенты-бюджетники с очным обучением. К примеру, приехавшему на сессию заочнику тоже должны выделить общежитие.

Отдельные моменты, касающиеся предоставления мест могут быть прописаны во внутренних документах самого вуза. При этом они не должны противоречить федеральному законодательству (например, Закону № 125-ФЗ) и сокращать количество льготных категорий для заселения. Каждому заселившемуся выделяется минимальный набор мебели (стул, кровать), матрас, подушка и постельное белье.

Правом на первоочередное предоставление мест обладают:

- Инвалиды I и II группы. Лица, относящиеся к этому и следующим двум пунктам освобождаются от платы за общежитие.

- Сироты.

- Студенты из малоимущих, многодетных семей или имеющих родителей-инвалидов.

- Пострадавшие в техногенных катастрофах.

- Участники боевых действий.

- Поступившие по целевому направлению.

- Отдельные категории спортсменов.

Остальные места распределяются между прочими нуждающимися. Преимуществом тут обладают лица, поступившие на внеконкурсной основе, т.е. без учета результатов ЕГЭ. Это победители и призеры олимпиад, дающих право на льготное зачисление в вуз.

Как получить общежитие студенту на платной основе

Так как Закон № 125-ФЗ говорит о необходимости предоставления мест в общежитии всем нуждающимся студентам, то претендовать на поселение могут и лица, обучающиеся на коммерческом отделении. Если они не входят в льготные категории студентов (инвалиды, сироты и пр.), жилье среди них распределяется на общих основаниях.

Как подавать заявление

Для получения места в общежитии необходимо подготовить пакет документов:

- Паспорт.

- Справку о составе семьи.

- Фото 3х4 см – 2 шт.

- При наличии льгот – соответствующие справки.

- Справку по форме 086-у.

- Копию медицинского полиса.

- Флюорографию.

- Справку о доходах родителей.

- Для юношей – документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство и др.).

Пакет документов прикладывают к заявлению. Оно пишется в свободной форме на имя ректора вуза и там должна быть отражена необходимость в предоставлении общежития (если есть право на льготы, то об этом тоже необходимо упомянуть). Подаются документы в середине августа.

Если при распределении студенту достается место в общежитии, то после соответствующего приказа ректора необходимо подписать договор найма. Если поступившему в вуз еще нет 18 лет, этот документ подписывают его родители. Договор заключается один раз на весь срок обучения и продлевать его не нужно.

Что делать, если мест в общежитие не осталось

К сожалению, несмотря на все усилия, студенту могут не предоставить койко-место в общежитии. Причин этого может быть много, наиболее распространенная – лимит на заселение. В этом случае единственное, что можно посоветовать – решить проблему проживания своими силами – объединившись с другими студентами снять квартиру и др.

Нужно понимать, что со временем ситуация с наличием свободных мест в общежитии может измениться. Кто-то из студентов переведется в другое учебное заведение, вступит в брак или еще каким-то образом перестанет нуждаться в общежитии. Если вы продолжаете стоять в очереди на поселение, то это свободное место перейдет вам. При этом нужно периодически (раз в семестр) подтверждать, что вы продолжаете нуждаться в общежитии – для этого необходимо лично обратиться в деканат или составить обращение из личного кабинета на сайте.

Поступайте в вуз, получайте место в общежитии и учитесь на «отлично», а со студенческими работами вам поможет Феникс.Хелп.

Польза от чтения классической литературы

Классическая литература в понимании большинства людей сродни какому-то архаизму, неуместному в эпоху Твиттера и Ютуба. И все же попробуем разобраться, чем книги могут быть полезны людям из третьего тысячелетия.

Что такое классика и чем она отличается от другой литературы

Этимология термина хронологически относится к эпохе Возрождения и ранее — к Античности:

- В узком (профессиональном, малоупотребительном) смысле классика — это произведения авторов Древнего мира, служащие примером для подражания. К ним можно отнести «Илиаду» Гомера, комедии Аристофана, «Энеиду» Вергилия.

- В широком (распространенном) понимании — это любая книга, задающая канон определенного жанра, формирующая или продолжающая литературные традиции. Примером в этом случае могут быть «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Господа Головлевы» Михаила Салтыкова-Щедрина.

По умолчанию подразумевается, что автор и само классическое произведение знакомы широкой публике хотя бы понаслышке (примером последнего — мало читаемого, но хорошо известного — может стать «Улисс» Джеймса Джойса).

Вне зависимости от знакомства с книгой, в массовом сознании существует образы героев:

- Остап Бендер из романа «Двенадцать стульев» ассоциируется с обаятельным авантюристом;

- Родион Раскольников из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского — с безрассудным убийцей;

- Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова — это человек, готовый с утра до вечера лежать на диване и ничего не делать;

- Манилов из трилогии «Мертвые души» Николая Гоголя (имя этого героя в романе не упоминается) — беззаботный мечтатель, проводящий свою жизнь в праздности, он породил термин «маниловщина», означающий подобный образ жизни с постоянным витанием в облаках и бездеятельностью в реальности.

Обособление классики

Есть как минимум два подхода, которые могут понять, что перед вами классическая литература:

- Хронологический. Для признания произведения классическим, традиционной считается минимальная граница в 50 лет от текущего момента. Это можно считать своеобразной «проверкой временем» для произведения и автора. Полувековой период — достаточно большой интервал, поэтому редко бывает так, чтобы писатель стал классиком еще при жизни, как, например, это было со Львом Толстым. В этом отношении название книжной серии «Классики и современники» очень верно подчеркивает это разделение.

- Содержательный. В этом отношении классику противопоставляют беллетристике (низкопробным детективам, любовным или авантюрным романам) — книгам для легкого чтения, не несущим в себе больших художественных, культурных и этических ценностей. Часто такая литература является стремлением следовать существующей «литературной моде», мейнстриму, поэтому может быстро терять популярность и актуальность.

Разграничение на классику и беллетристику часто бывает довольно условным. Например, многие произведения, относящиеся к категории популярной в XIX веке приключенческой литературе (книги Карла Мая, Луи Жаколио, Густава Эмара и др.), безусловно являются беллетристикой.

Однако схожие с ними по жанру романы «Таинственный остров» Жюля Верна, «Следопыт» и «Последний из могикан» Фенимора Купера или «Маракотова бездна» Артура Конан Дойла давно уже вошли в золотой фонд мировой литературы. Аналогично можно сказать о части детективной литературы (к примеру, произведения Эдгара По, Артура Конан Дойла или Гилберта Кийта Честертона). Все эти книги по праву относятся к классической литературе, входя в программу изучения в школах и вузах.

Примерами качественной отечественной беллетристики, которую можно отнести к классике, являются романы «В лесах» и «На горах» Павла Мельникова-Печерского и «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского.

Что касается текущего момента, нельзя точно сказать, какие книги современных авторов войдут в состав классических произведений, но этот процесс можно спрогнозировать, выделив наиболее новаторские романы. Например, из написанного за последние десятилетия в этот список можно отнести:

- «Маятник Фуко» Умберто Эко;

- «Хазарский словарь» Милорада Павича;

- «Слепота» Жозе Сарамаго;

- «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова;

- «Дом, в котором…» Мариам Петросян.

Следует отметить, что указанные временные рамки в 50 лет довольно условны. Некоторые книги переходят в категорию классических гораздо раньше. В качестве примеров можно привести романы «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Зачем нужно читать классическую литературу, чему можно научиться

Если у человека возникает такой вопрос, то единственное, что можно ему посоветовать — взять «Дон Кихот» или «Мертвые души» и начать читать. К тому моменту, как книга будет закончена, вопрос отпадет сам собой.

Удивительно, но многие, начав знакомство с классическими произведениями, открывают в них не только назидательную составляющую, но и увлекательный сюжет. В целом, хорошее знание классики позволит:

- Легко поддерживать разговор в компании культурных людей, приводя примеры и аналогии из известных книг. Часто не нужно даже подробно расписывать сюжет, достаточно ограничиться именем персонажа, расхожей цитатой или указанием на эпизод. Например, не в меру жадного человека будет уместно сравнить со скупым рыцарем; услышав про очередную несправедливость, заметить «Ужасный век, ужасные сердца!»; узнав о неуместном праздновании, сказать «Пир во время чумы». И это далеко не все, что могут дать внимательному читателю «Маленькие трагедии» Пушкина, не говоря уже о других классических произведениях.

- Лучше разбираться в людях. Одно из неоспоримых преимуществ классики — это ее глубокий психологизм. Особенно этим отличается литература XIX века, когда в рамках критического реализма писатели старались заглянуть в самые сокровенные уголки человеческой души. Как пример можно привести повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Несмотря на небольшой размер, она очень глубоко исследует саму суть человеческого бытия, безжалостно показывая, что существование многих людей лишено смысла. Знакомясь с подобными книгами, читатель анализирует события собственной жизни, начинает мыслить более осознанно.

- Справляться с трудностями. Хорошим примером в данном случае может стать рассказ «Любовь к жизни» Джека Лондона. Главный герой произведения — золотоискатель, который с большими трудностями, ценой потери всей своей добычи, возвращается обратно с приисков. Такие примеры способны воодушевить и придать сил в тяжелую минуту.

Лучше понимать слова и эмоции людей

Положительное значение классической литературы заключается и в передаче жизненного опыта автора. Именно на примере литературных героев человек может узнать о том, какими могут последствия, например, при супружеской измене («Анна Каренина» Льва Толстого) или предательстве («Сотников» Василя Быкова). Знание об исходе подобных проступков станет для читателя своего рода предостережением.

Все поступки людей по своей сути сводятся к набору типовых вариантов, которых не так много. Это обусловлено небольшим списком темпераментов и базовых эмоций, из века в век порождающих схожие ситуации. Именно поэтому нам и сегодня понятна скорбь короля Лира из-за грубости его старших дочерей, одиночество Робинзона Крузо или авантюризм Джона Сильвера.

Отдельные произведения предоставляют нам целый спектр образов — к общеизвестной «галерее помещиков» из «Мертвых душ» Гоголя легко можно добавить колоритных персонажей из романов «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и «Мастер и Маргарита» Булгакова, пьес Александра Островского, рассказов Антона Чехова и многих других произведений классической литературы.

В бытовом понимании начитанность является положительным качеством и может выступать в виде комплимента. Часто ее путают с развитым интеллектом, но прямой связи тут нет. Начитанный человек — это тот, кто знаком с большим количеством произведений (сюда входит не только классика, но и, например, научно-популярная литература). Благодаря этому он хорошо ориентируется в разных областях знаний. Интеллект можно определить как умение применить на практике весь этот багаж. Подходящей аналогией для этих двух понятий будет знание физического закона и его правильное использование. При этом понятно, что интеллект невозможно развить без хорошей начитанности.

Развиваем культуру речи

В отличии от массовой литературы со скудной лексикой и простотой стилистических конструкций, классика отличается богатым словарным запасом, а выдержки из этих произведений используются при обучении русскому языку. Чтение классиков способствует подсознательному усваиванию языковых норм, в том числе правил орфографии и пунктуации.

Но больше всего пополняется, конечно, словарный запас — как для активного, так и для пассивного использования. Первый предназначен для бытового (повседневного) общения, а второй используется в особых случаях (хорошим примером начитанности в этом случае будет умение разгадывать кроссворды, но знание отдельных малоиспользуемых слов может пригодиться и во множестве других случаев — например, при написании статей и пр.).

Красота и изящество языка классических произведений привело и к тому, что многие книги в буквальном смысле расхватывают на цитаты и широко используются их в массовой коммуникации. Вспомните, например, «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова:

«Лед тронулся, господа присяжные!»,

«Командовать парадом буду я!»,

«Утром деньги, вечером — стулья»

Отдельные выдержки настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что утратили связь с произведением и воспринимаются как расхожие поговорки или афоризмы. К примеру, пассажи из «Горя от ума» Александра Грибоедова:

«Счастливые часов не наблюдают»,

«Подписано, так с плеч долой»,

«Злые языки страшнее пистолета»

Басни Крылова тоже представляют собой источник для нескончаемого цитирования:

«А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь»,«Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник»,«Хоть видит око, да зуб неймет»,

«Кукушка хвалит петуха

За то, что хвалит он кукушку»

Нередко эти пассажи можно встретить не только в публикациях, но и в повседневной речи, причем не всегда произносящий осознает их происхождение.

Знакомство со сторонними удачными выражениями не может не способствовать созданию собственных афоризмов либо других стилистических конструкций. Сначала они будут не очень красивыми, но если долго экспериментировать, то станут более совершенными.

Эффективное решение проблем

Истины, озвученные классиками, не теряют актуальности и в наше время. Лишнее тому подтверждение — слова Сократа в V веке до н. э.:

Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей.

Читая это в III тысячелетии, снова и снова убеждаешься, что с тех далеких пор в жизни мало что изменилось.

При желании можно выбрать и более близкие к нашему времени примеры. Очень показательны слова Петра Вяземского:

…если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: «крадут»

Подобные выдержки имеют характер афоризмов, в концентрированной форме включая в себя житейскую мудрость, которая, без преувеличения, прошла проверку веками. Знакомство с этим знанием поможет человеку эффективнее распоряжаться собственной жизнью, преодолевая возникшие на его пути трудности.

Узнавая из книг, что и 100, и 200, и 300 лет назад люди сталкивались точно с теми же проблемами, можно чувствовать себя гораздо уверенней. То есть издавна находились решения, а значит, и сегодняшние критические ситуации не останутся неразрешимыми. Осознание этого факта возвращает человеку внутреннюю гармонию.

Получать удовольствие

Не нужно быть знатоком словесности, чтобы наслаждаться изящным слогом классических произведений. Романы «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса, «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека или «Тихий Дон» Михаила Шолохова способны увлечь не только сюжетом, но и красотой изложения. Такие произведения читаются не столько, чтобы узнать, что произойдет с героем, сколько для того, чтобы выяснить, как именно это будет делаться. В этом случае автор воспринимается не только как художник, но и как живописец, изображающий картину повествования. Для примера можно привести пассаж из «Мертвых душ» Гоголя:

У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать

Здорово сказано, правда? И сколько еще таких же интересных открытий ждет каждого, кто откроет книгу с любым произведением классики!

Чтение отнимает все свободное время и начинает отвлекать от учебы? Обращайтесь в Феникс.Хелп! Наши специалисты помогут с контрольной, курсовой и даже с дипломной работой качественно и в срок.