Метод слепой печати для студентов

Учимся набирать текст быстро и правильно.

Как высокая скорость набора упрощает жизнь

Слепой метод печати — это способ набора текста, при котором пользователь не смотрит на клавиатуру и использует 10 пальцев. Главный ресурс человека здесь — его мышечная память.

Несмотря на то что компьютеры пришли в повседневную жизнь совсем недавно, 10-пальцевому слепому методу печати уже более 130 лет. Его «автором» стал американский стенографист Франк Эдгар Макгуррин, который в 1888 году выиграл соревнование по печатанию. Судьи и журналисты оценили отрыв между победителем и серебряным призером, который сверялся с раскладкой на клавиатуре и использовал при вводе только 8 пальцев. Победа вызвала интерес среди стенографистов и машинистов, которые быстро осознали потенциал нового метода.

Причины, почему набор вслепую эффективнее других способов ввода текста:

- Средняя скорость пользователя, использующего 10-пальцевый метод — 200-400 символов в минуту. Если постараться, этот параметр можно развить до 500-600 знаков в минуту.

- Вы не отвлекаетесь на клавиши и больше времени уделяете грамматике, пунктуации, смыслу. Меньше ошибок — более эффективное распределение времени.

- Человек, использующий метод слепой печати, не привязан к знакам на клавиатуре. Можно работать в темноте (хотя, конечно, лучше этого не делать) и пользоваться гаджетами, купленными за границей.

- Так как переводить взгляд с экрана на клавиатуру больше не нужно, работа за компьютером меньше утомляет глаза, шею, спину. Слепая печать снизит нагрузку на организм и позволит улучшить осанку.

- Во время набора текста кисти зафиксированы — над клавиатурой «порхают» только пальцы. Печатать можно и за рабочим столом, и в движущемся транспорте — запястья придерживают ноутбук и не дают ему соскользнуть с колен.

Учимся набирать текст вслепую

Главное в достижении цели — хорошая мотивация. Подумайте, какие перспективы откроет владение слепым методом печати. Вы потратите меньше времени на оформление реферата, раньше однокурсников ответите преподавателю в чате, меньше устанете на работе. Мысленная визуализация поможет освоить навык до того, как вы потеряете терпение.

Итак, приступим:

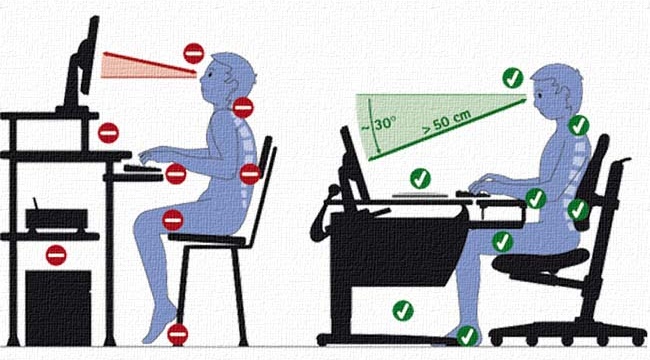

1. Принимаем правильную позу

Сядьте прямо, сохраняя угол в 90 градусов между позвоночником и бедром и между бедром и голенью. Направьте взгляд вперед — в центр экрана. Расстояние между монитором и вашими глазами должно составлять 40-70 сантиметров. При необходимости отрегулируйте сиденье стула или подберите другой стул.

2. Изучаем клавиатуру

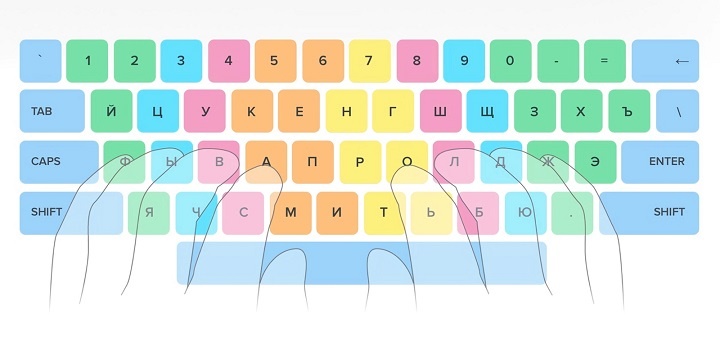

В слепом методе печати участвуют все пальцы — за каждым из них закреплена своя «зона». Клавиши должны нажиматься только тем пальцем, который предусмотрен правилами.

Перед началом тренировки расположите пальцы над средним буквенным рядом, как это показано на картинке ниже:

«ФЫВА» и «ОЛДЖ» — это «домашние клавиши», ваше исходное положение. Чтобы пользователь мог их найти, не отрываясь от экрана, кнопки «А» («F») и «О» («J») отмечают выступами.

Расположение букв на клавиатуре не случайно: наиболее используемые символы в языке расположены по центру, менее популярные — по краям.

3. Начинаем тренировку

Разместите пальцы над средним буквенным рядом. Затем попробуйте, не глядя на клавиатуру, написать пару слов — например, свои имя и фамилию. Продолжайте это упражнение, пока у вас не получится сделать это без ошибок и опечаток. Когда набор отдельных слов перестанет быть сложным заданием, переходите на следующий уровень и перепечатайте текст из книги.

Набирая текст, держите руки неподвижно, используйте только пальцы. Каждая рука (и палец) должны отвечать за свою часть клавиатуры. Сначала будет сложно, но постепенно у вас выработается мышечная память. Набор текста станет таким же автоматическим действием, как езда на велосипеде.

Занимайтесь каждый день по 15-30 минут, а если есть возможность — по несколько раз в день. Чтобы учеба не превратилась в рутину, используйте игры-тренажеры, о которых мы расскажем в следующем разделе этой статьи. Старайтесь не раздражаться, чтобы не связать с занятиями негативные воспоминания. Как только почувствуете, что начинаете злиться, сделайте перерыв.

Особое внимание стоит уделить тренировке больших, безымянных пальцев и мизинцев. Они реже участвуют в стандартном «полузрячем» методе, поэтому их моторика обычно развита хуже.

В первое время лучше сконцентрироваться на качестве, а не скорости набора. Избегайте ошибок и не подсматривайте. А когда будете готовы, завяжите глаза и наберите любой текст. Такой тест поднимет самооценку и подтолкнет к новым достижениям.

Освоить навык слепого набора можно за пару недель ежедневных тренировок. Однако не останавливайтесь на достигнутом: продолжение занятий повысит вашу скорость и эффективность.

Бесплатные инструменты для тренировок

Список проверенных бесплатных тренажеров:

- Ratatype. Платформа с собственной системой упражнений. Уровень сложности повышается после завершения урока. Перед глазами есть схема расположения пальцев, в которую пользователь может заглянуть, если забудет, где находится нужная клавиша.

- Touch Typing Study. Похожий сервис, но с меньшим количеством уроков. Преимущество — можно тренировать набор текста практически любым алфавитом: от кириллицы до индийского письма деванагари.

- Keybr. Англоязычный инструмент с поддержкой раскладок популярных европейских языков и темной темой.

- Rapid Typing. Программа-тренажер, которую нужно установить на компьютер. На сайте можно проверить скорость набора.

- Клавогонки. Онлайн-игра, которая больше подходит для развития скорости, чем учебы методу. Здесь пользователи соревнуются, кто быстрее и правильнее наберет предложенный системой отрывок. Во время состязания также измеряется скорость печатания.

Надеемся, наша статья помогла наметить план обучения методу слепого набора. А если тренировки занимают так много времени, что на учебу в университете не хватает времени, обращайтесь в ФениксХелп. Специалисты этого сервиса помогут разобраться с домашними заданиями и сдать все работы в срок.

Советы по экономии: 39 хитростей, которые помогут студенту дожить до стипендии

Делимся лайфхаками, как сократить расходы.

Как сократить расходы на еду

Если бюджет ограничен, не спешите переходить на фастфуд. Вредная еда — инвестиция в фармакологические компании, продукция которых понадобится, когда организм перестанет справляться с нездоровой пищей. Сократить расходы можно по-другому:

- Поешьте перед походом в магазин. Голод притупляет чувство меры: человеку кажется, что он готов съесть больше, чем может. Перед покупкамм перекусите или составьте список продуктов.

- Выращивайте зелень. Некоторые культуры неприхотливы и прекрасно себя чувствуют в небольшом горшочке на подоконнике общежития или съемной квартиры. Укроп, петрушка и зеленый лук придадут вкуса салату, супу, борщу и другому домашнему блюду, мяту можно добавлять в чай.

- Купите термокружку. Разовое приобретение сократит расходы на чай, кофе и другие горячие напитки, которые берете на вынос или в буфете университета.

- Пейте воду. Она лучше утоляет жажду, гораздо дешевле других напитков, не вредит организму. Кипяченую или фильтрованную воду можно брать с собой из дома: термос сохранит прохладу.

- Учитесь готовить. Домашняя еда полезнее и дешевле, чем поход в учреждения общепита. На занятия берите ланчбоксы — перерывы слишком коротки, чтобы тратить время на очереди. Кафе и рестораны отложите для особых случаев: дня рождения или годовщины.

- Покупайте еду в недорогих магазинах и на рынках. Маленькие магазины «у дома» делают ставку на расположение и часто повышают цены. Закупаться лучше в дешевых супер- и гипермаркетах или на продуктовых рынках.

- Заведите карту лояльности. Крупные сети рады постоянным клиентам. Узнайте о дисконтной программе и вступите в нее: карта покупателя откроет дополнительные акции и скидки.

- Кооперируйтесь с друзьями. Если живете в общежитии или снимаете комнату, предложите соседям закупаться оптом: крупные поставки будут стоить дешевле, чем розничная продажа в магазине. Выбирайте продукты местного производства: мясо, рыбу, молочные продукты, овощи.

Как покупать одежду, обувь, книги и технику

Некоторых покупок не удастся избежать: одежда и обувь изнашиваются, техника — ломается. Рассказываем, как радовать себя обновками, не ударив по бюджету:

- Планируйте покупки. Злейший враг экономии — необдуманные покупки. Прежде чем протянете карту продавцу, подумайте: вы хотите купить эту вещь, она вам нужна? Не переплачивайте за бренд и выбирайте более дешевые (но качественные) аналоги менее известных фирм.

- Ищите скидки. Прежде чем отправиться за покупками, исследуйте акции и предложения любимых магазинов. Если не нашли, а покупка может подождать, отложите приобретение до новой рекламной кампании.

- Делайте покупки в интернет-магазинах. Закрыть сайт и открыть магазин конкурента проще, чем добраться из одного торгового центра в другой. Конкуренция в интернете выше, и брендам приходится бороться за покупателей, понижая цены и устраивая акции. Чтобы обезопасить себя от брака, заказывайте товары, которые можно вернуть после осмотра или примерки. Вместо доставки пользуйтесь пунктами самовывоза.

- Присмотритесь к китайским магазинам. Некоторые вещи безопасно брать без примерки: украшения для дома, посуду, аксессуары. Если покупка может подождать 1-2 месяца, сделайте заказ на Aliexpress: цены в китайском сегменте в 2-3 раза ниже, чем у отечественных продавцов.

- Пользуйтесь кэшбэк-сервисами. Прежде чем купить что-то онлайн, поищите магазин среди партнеров кэшбэк-площадок. Вы потратите ту же сумму, что и обычный клиент, но вернете ее часть: деньги можно перевести на карту или счет мобильного телефона. Самые популярные сервисы, которые предоставляют такие услуги — Letyshops, ePN, Kopikot и др.

- Продавайте ненужные вещи. Не спешите выбрасывать вещь в хорошем состоянии. Возможно, кому-нибудь она еще пригодится. Разместите объявление на Авито или в группе в социальных сетях. Ну или хотя бы отдайте бесплатно: это минимизирует вред экологии.

- Заходите в секонд-хенды и на барахолки. Если вы все-таки не можете отказаться от брендовой одежды, зайдите в магазин подержанных товаров. Здесь можно найти красивые и необычные вещи по низким ценам.

- Пользуйтесь химчистками. Качественную, но немного потрепанную обувь можно восстановить: чистка и покраска кожи или замши обойдется гораздо дешевле, чем новая пара.

Как меньше тратить на здоровье и транспорт

Отличный способ сэкономить — пересмотреть взгляды на вредные привычки и транспорт. Новый подход не будет выглядеть «обязаловкой», если возвести его в стиль жизни.

- Откажитесь от табака и алкоголя. Сигареты и пиво — точно не вещи первой необходимости. Избавившись от вредных привычек, вы сэкономите деньги и на покупках в ближайшем ларьке, и на походах к врачу. Кроме того, в барах цены сильно завышены.

- Покупайте генерики. Болеть — дорого. Отказываться от рецептов врача не стоит: если не лечиться, возможны осложнения. Почитайте отзывы на лекарство, которое вам выписали. Скорее всего есть качественный аналог с тем же веществом по более приятной цене.

- Больше ходите пешком. Если вы не занимаетесь спортом, то наверняка ведете малоподвижный образ жизни. Прогулки на свежем воздухе восполнят недостаток физических нагрузок и помогут сэкономить на общественном транспорте или такси. Занять себя на это время можно прослушиванием аудиокниг, подкастов и курсов иностранного языка.

- Ездите на велосипеде. На большие расстояния лучше перемещаться на велосипеде. В крупных городах с частыми пробками этот вид транспорта может оказаться гораздо быстрее автомобиля.

- Найдите попутчиков. Если часто навещаете родных в других городах, разделите расходы с другими людьми. Сервис BlaBlaCar поможет найти водителей и других пассажиров, которым с вами по пути. Зачастую такая поездка оказывается быстрее и дешевле междугороднего автобуса.

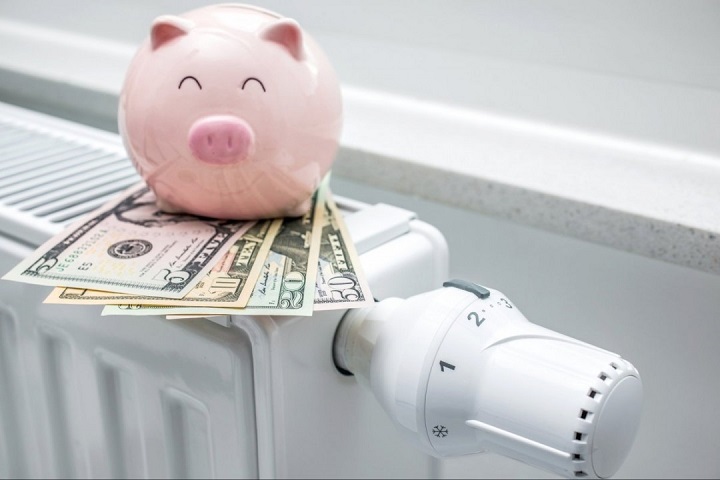

Как сэкономить на жилье и услугах операторов

Тоскливо тратить деньги на неочевидные вещи: аренду, коммунальные услуги, интернет и мобильную связь. Но и тут есть свои секреты экономии.

- Найдите соседей. Если снимаете квартиру, договоритесь с хозяином в вашу комнату заселить кого-нибудь еще и разделить аренду. Подбирайте соседей вдумчиво, узнайте привычки и распорядок дня кандидатов.

- Оплачивайте счета вовремя. Задержка в оплате всегда отражается на кошельке. Штраф студенту, находящемуся в режиме экономии, совсем ни к чему.

- Отключите телевидение и домашний телефон. Некоторые услуги должны остаться в прошлом веке. Если у вас есть подписка на Кинопоиск или коллекция любимых YouTube-каналов, отключите стационарные каналы. Домашний телефон тоже, особенно если не помните, когда пользовались им в последний раз.

- Экономьте свет и воду. Тратить меньше ресурсов — хорошая привычка. Отключайте электроприборы на ночь и на то время, что покидаете квартиру. Проверьте, плотно ли закручивается кран, а если нет, вызовите сантехника.

- Перейдите на дешевый тарифный план. Пакетные предложения операторов включают массу услуг, большинство их которых вовсе не нужны студенту. Если пользуетесь общественным Wi-Fi, безлимитный мобильный интернет не нужен. Уберите все ненужное или перейдите на тариф подешевле.

Как распоряжаться деньгами

Когда основные траты оптимизированы, можно подумать о доходе и о том, где его хранить.

- Откройте сберегательный счет. Сэкономленные деньги положите на депозит, чтобы получать с них проценты. Изучите предложения банков, выберите удобный период хранения и выгодную комиссию. Заведите привычку откладывать небольшую сумму с каждой зарплаты или стипендии. Позднее, когда порадуете себя ценной покупкой, вы скажете «спасибо» тому, кто придумал сберегательные счета.

- Рассчитывайте бюджет. Записывайте доход и расходы, планируйте крупные траты и не отходите от намеченного порядка. Если окажется, что расходы превышают доходы, то сократите траты на вещи не первой необходимости. Старайтесь не одалживать деньги без острой нужды.

- Выбирайте карты с выгодными предложениями. Деньги, которые не хотите откладывать на счет, лучше хранить на карте. Просмотрите предложения банков и выберите продукт с выгодными условиями. Прежде чем подписать договор, рассчитайте свои траты и определите, как карта выгоднее: с кэшбэком или нулевой абонентской платой.

- Снимайте деньги в банкоматах вашего банка. Если «чужой» банк и ваш не являются партнерами, то при снятии наличных с карты спишут комиссию.

- Найдите разовую подработку. Если сочетать учебу с постоянной работой не удается, ищите объявления о разовых подработках. Ими может быть уборка в доме, передержка животных, помощь организаторам мероприятий. Если не боитесь медицинских процедур и у вас хорошее здоровье, сдайте за вознаграждение плазму и кровь.

Как меньше тратить на образование и развлечения

Занять свободное время бесплатными мероприятиями и сэкономить деньги проще, чем кажется.

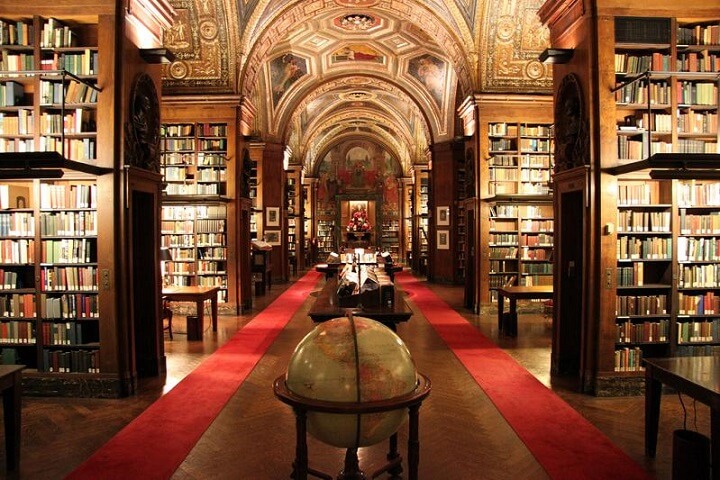

- Ходите в библиотеку. В читательских залах крупных библиотек есть компьютеры и интернет. Здесь тихо — сосредоточиться на учебе гораздо проще, чем в студенческом общежитии. А на дом возьмите художественную литературу: вымышленный мир книг заменит походы в кино, концерты и другие затратные мероприятия.

- Читайте электронные книги. Если походы в библиотеку занимают слишком много времени, перейдите на электронные книги. Они стоят дешевле бумажных и не займут места на полках.

- Ведите конспект на компьютере. Приспособить к современному миру можно и учебный процесс. Электронный конспект проще редактировать, им можно делиться с друзьями, а вам не придется тратить деньги на тетради и ручки.

- Заведите хобби. Занять свободное время можно с пользой: вот здесь мы уже рассказывали об увлечениях, на которых можно заработать.

- Станьте волонтером. Если вам не по карману билет на фестиваль, концерт или другое мероприятие, узнайте о волонтерской программе. Позднее помощь в организации мероприятия можно вписать в резюме.

- Посещайте бесплатные мероприятия. В крупных городах активисты часто устраивают бесплатные мероприятия: образовательные лекции, курсы иностранных языков, показы кино, выставки современных художников и фотографов. Следите за акциями и скидками в вашем городе.

- Пользуйтесь бесплатными программами. Прежде чем купить приложение, узнайте, нет ли бесплатных аналогов. Некоторые компании предоставляют свой софт студентам с большой скидкой.

- Планируйте путешествия заранее. Экономия — не повод отказывать себе в отдыхе. Выберите безвизовое направление, мониторьте цены на Aviasales и Skyscanner и купите билеты по выгодному курсу. Ищите реферальные ссылки для регистрации на Booking, Agoda и Airbnb: бонусы на съем жилья получит не только пригласивший друг, но и новый пользователь.

Надеемся, что наша статья помогла пересмотреть расходы и оптимизировать бюджет. А сэкономленные деньги можно потратить на образование: если нужна помощь в учебе, обращайтесь к специалистам ФениксХелп.

Парадокс Абилина, или Почему нужно говорить о своих желаниях

Рассказываем, в чем он заключается и почему важно высказывать свое мнение.

Маленький город в Техасе

Абилин — небольшой городок с населением чуть более 120 тысяч человек. В 1974 году, когда вышла статья Джерри Харви «Парадокс Абилина: управление согласием», город был еще меньше. Публикация начиналась с притчи.

Одним жарким вечером семья играла на крыльце в домино. Тесть предложил съездить в Абилин, чтобы пообедать в кафе. Герой, от имени которого ведется повествование, удивился этому предложению. И хотя Абилин находился в 85 километрах, на улице было пыльно и жарко, а в машине не было кондиционера, не стал делиться опасениями.

Жена поддержала отца: «Звучит здорово! Я бы хотела поехать. Что ты думаешь, Джерри?». Герой понял, что его отказ ехать в Абилин другие не поддержат, поэтому тоже согласился. Но добавил: «Надеюсь, что твоя мама захочет поехать». Теща, разумеется, захотела.

Все опасения Джерри подтвердились: жара и пыль быстро утомили путников. Еда в кафе оказалась невкусной. Через 4 мучительных часа семья наконец вернулась домой. Кто-то сказал неуверенно: «Хорошая была поездка, так?». Теща сразу же ответила, что поехала только потому, что остальные этого хотели, но лучше бы осталась дома. Джерри признался, что поехал, чтобы доставить остальным удовольствие. Жена хотела порадовать других. Тесть, инициатор идеи провести несколько часов в Бьюике 1958 года без кондиционера, пояснил, что предложил поездку, так как решил, что остальным стало скучно.

Как невысказанные желания влияют на нашу жизнь

Парадокс Абилина демонстрирует склонность группы людей принимать решения, которое противоречит вероятному выбору каждого члена этой группы. Каждый человек считает, что его желания и цели противоречат групповым, и поэтому не возражает.

Парадокс Абилина — результат группового мышления. Оно подавляет индивидуальный и творческий подход: группа начинает думать как единое целое, избегает открытых конфликтов. Участники считают, что пришли к общему решению, которое действительно поможет, хотя это не так.

Примером трагических последствий парадокса считают взрыв шаттла Challenger в 1986 году. NASA и разработчику ускорителя Thiokol было известно, что низкая температура может привести ко взрыву, но никто не предпринимал попыток остановить космическую программу, чтобы доработать челнок. 27 января полет был перенесен на следующий день из-за сильного ветра. 28 января ударили морозы, но никто не решился сделать еще один перенос, опасаясь стать причиной новой задержки. Через 73 секунды полета челнок взорвался, а весь экипаж погиб.

Кто попадается в ловушку парадокса

Проблема, которая приводит к парадоксу Абилина, — неумение управлять согласием. Его жертвой может стать любая группа людей, члены которой:

- не могут сообщить остальным участникам о своих искренних желаниях;

- ожидают, что критика будет воспринята либо поощрением, либо обвинением в индивидуализме;

- обижаются на других участников;

- уходят от ответственности.

Если коллектив проявляет перечисленные симптомы, то, скорее всего, можно наблюдать парадокс Абилина. Ловушка заключается в том, что частое повторение еще больше разрушает доверие внутри группы. Сотрудники соглашаются на заведомо неудачные инициативы, а начальство перекладывает на них ответственность за низкие результаты.

Получается замкнутый круг: корпоративная политика приводит к тому, что работники уклоняются от ответственности и переносят вину друг на друга или на руководство, при этом не пытаясь что-либо изменить, так как все еще ожидают негативную реакцию на свои предложения. Отсутствие инакомыслия должно насторожить: действительно ли все сотрудники согласны с решением? Помочь может HR-менеджер, психолог, пересмотр политики компании.

Теперь вы понимаете, почему важно говорить о своих желаниях, даже если они противоречат целям других. А если вы хотите рассказать о парадоксе Абилина в реферате, курсовой или дипломе, обращайтесь в ФениксХелп. Специалисты помогут собрать информацию и написать работу.

7 онлайн-сервисов, которые проверят английскую грамматику

Отличное знание лексики, орфографии и пунктуации иностранного языка не убережет от грамматических ошибок — их совершают даже носители.

В прошлой статье мы рассказывали, какие сервисы помогают найти неочевидные стилистические промахи в русскоязычных текстах. Сегодня поделимся списком аналогичных инструментов для проверки статей, написанных на английском языке.

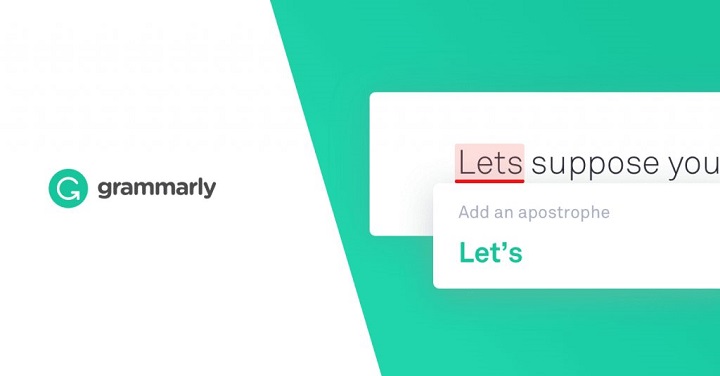

Grammarly

Англоязычный сервис проверки, который понравится студентам, преподавателям, копирайтерам и корректорам. Популярный веб-редактор находит орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, приводит правила и предлагает замену. Подсказки помогают расставить артикли, выбрать более простое и привычное носителю слово, исправить опечатки.

Пользователю доступны разные варианты английского: американский, британский, канадский и австралийский. Можно установить расширение для браузера Chrome.

Проверка доступна только для зарегистрированных пользователей: авторизоваться можно через электронную почту, соцсети Google и Facebook, аккаунт Apple. Базовый функционал бесплатный, но некоторые инструменты (например, антиплагиат) доступны только по подписке.

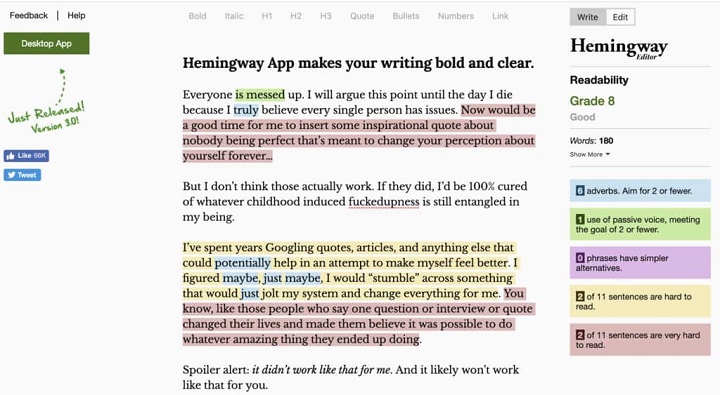

Hemingway App

Эрнест Хемингуэй был известен изящным и лаконичным стилем письма. Приложение, конечно, не сделает из вас писателя, но поможет очистить текст от лишних конструкций и улучшить стилистику.

Отлично справляется с проверкой информационных статей и новостей: находит длинные предложения, пассивный залог, сложные слова, оценивает читаемость. Разные типы ошибок подсвечиваются разными цветами.

Бесплатная браузерная версия не требует регистрации и доступна для всех пользователей. Можно установить программу на компьютер: разовый платеж в 19,99$ расширит возможности и позволит проверять и редактировать документы без переноса текста в веб-редактор.

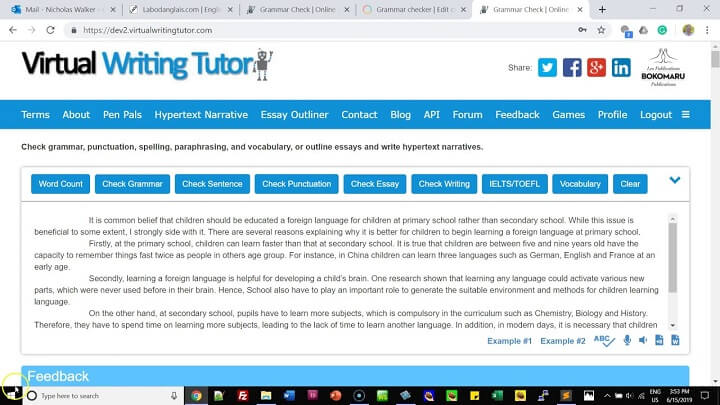

Virtual Writing Tutor

Полностью бесплатный инструмент. Здесь можно определить количество слов, проверить орфографию и пунктуацию, оценить стиль эссе или сочинения. Система объясняет ошибки и предлагает более подходящие варианты.

Сайт посвящен совершенствованию письменных навыков. Помимо сервиса проверки, здесь есть задания для подготовки к поступлению в колледж, тестированию во время собеседования, экзамену IELTS.

Сочинения оценивает искусственный интеллект: этого вполне достаточно, чтобы проверить словарный запас и знание грамматики.

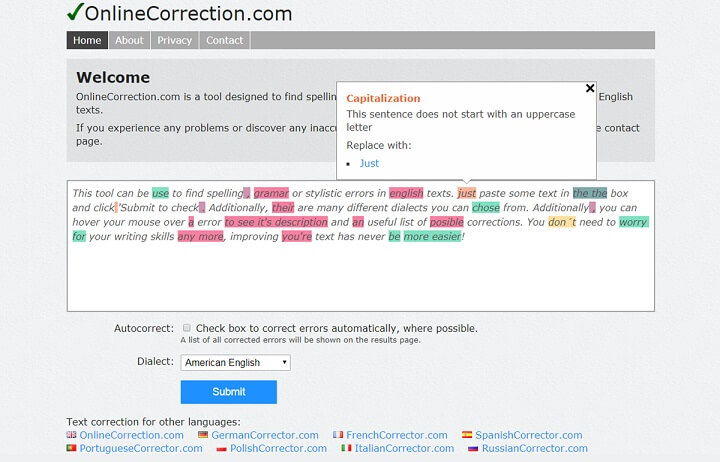

OnlineCorrection

Бесплатный инструмент с простым интерфейсом. Можно выбрать автокоррекцию и диалект: американский, британский, австралийский и достаточно редкие среди подобных сервисов новозеландский и южноафриканский. Приложение находит орфографические и речевые ошибки, предлагает замену.

Другие иностранные языки в линейке тоже представлены. Похожий функционал можно встретить в редакторах португальского, польского, немецкого, французского, итальянского и русского языков.

PaperRater

Этот сервис оценивает грамматику, стилистику, выбор лексики и дает рекомендации, как сделать эссе понятнее. Программа позволяет указать возраст автора и аудиторию, для которой предназначен текст. Подходит школьникам, студентам и другим изучающим английский язык.

В дополнение к функциям вычитки есть бесплатная проверка на плагиат. Правда, этот инструмент работает отдельно от других, так что текст придется загружать в поле заново.

SmallSEOTools

Единственный русскоязычный сервис в нашей подборке. Сайт отлично справляется с:

- подсчетом слов (предложений, символов, необходимого времени для чтения и речи и т.д.);

- проверкой на плагиат (есть лимит в 1000 слов, можно загрузить документ с компьютера или Google Диск);

- поиском изображений;

- вычиткой грамматических и стилистических ошибок (проверяет 6 диалектов английского языка);

- конвертацией файлов PDF в DOCX.

Тут есть и автоматический рерайтер, который предлагает убрать некоторые сочетания, чтобы повысить уникальность. С ним аккуратнее: не каждое словосочетание или время может быть заменено другим.

Сервис полностью бесплатный.

Writesaver

Там, где не справляются алгоритмы, поможет живой носитель языка. Сайт платный, но каждому пользователю доступна бесплатная проверка 500 слов.

Текст вычитывет и редактирует носитель — и это главное его преимущество. Подойдет как копирайтерам, пишущим для англоязычной аудитории, так и студентам.

Так как текст редактирует живой человек, на проверку нужно закладывать время. Обычно она занимает пару часов, но не длится больше суток.

Надеемся, что наша статья помогла найти удобный инструмент, который упростит изучение иностранного языка. А если функционала приложений не хватает, обращайтесь к живому специалисту: авторы ФениксХелп помогут написать и отредактировать учебную работу на любую тему.

8 «русских» лексических и фонетических ошибок в английском языке

Рассказываем, какие слова и выражения выдают нас с головой.

Clothes

В чем ошибка: носители русского языка, привыкшие к единственному числу слова «одежда», путают его со словом «ткань». А те, кто знает разницу в значении, часто забывают, что правильное произношение в обоих случаях — с одним слогом, но разными гласными звуками.

Что нужно запомнить: «cloth» — «ткань», а «clothes» — «одежда». Произносятся они по-разному — [klɒθ] и [kləʊðz].

Те, кто не знаком с правилами чтения Международного фонетического алфавита, может послушать аудиозаписи (1 и 2), сделанные носителями языка.

I feel ̶m̶̶̶y̶̶̶s̶̶̶e̶̶̶l̶̶̶f̶̶̶

В чем ошибка: описывая личные ощущения на родном языке, иногда мы не можем обойтись без возвратного местоимения «себя». Чаще всего это касается эмоций и состояния здоровья: Спасибо, я чувствую себя хорошо. Он чувствует себя одиноким. Они чувствуют себя здесь хозяевами.

Что нужно запомнить: в английском языке слово «feel» не нуждается в возвратном местоимении. I feel the smell of the sea. — Я чувствую запах моря. I feel good, thank you. — Я хорошо себя чувствую, спасибо. Логика носителей проста: если в предложении есть субъект, то описываемые чувства принадлежат ему. Уточнение, чьи это чувства, кажется лишним.

Обратите внимание, что после глагола ставится прилагательное, а не наречие. «I feel great», а не «I feel greatly».

Надо отметить, что в некоторых ситуациях «I feel myself» носители действительно говорят. Второе значение глагола — «трогать», «щупать». Уточнение здесь нужно, оно занимает позицию объекта («трогать что?»). I feel your arm to see if it is broken. — Я ощупываю вашу руку, чтобы посмотреть, не сломана ли она. «I feel myself» в сленговом английском переводится соответствующе («Я трогаю себя») и является эвфемизмом к «Я мастурбирую».

Вместе с тем есть более приличные варианты употребления: I feel myself falling asleep. — Я чувствую, что засыпаю. Буквально — «чувствую себя засыпающим». I don't feel myself. — Сегодня я сам не свой (идиоматическое выражение).

During ̶a̶̶̶ ̶̶̶w̶̶̶e̶̶̶e̶̶̶k̶̶̶

В чем ошибка: подразумевая промежуток времени, по-русски мы говорим «в течение часа/недели/года» и т.д. А если этот отрезок ограничен рамками занятия или матча, скорее всего, предпочтем «во время», хотя значения обоих выражений не идентичны.

Что нужно запомнить: в английском названия промежутков времени сочетаются с предлогом «for». I have been studying physics for 4 years — Я изучаю физику 4 года (т.е. в течение 4 лет). Слово «during» употребляется, если после него употребляется существительное, не принятое для календарного отсчета: «during the match» — «во время матча» или during the class — «во время занятия».

I have a disease

В чем ошибка: говоря по-русски «я болею», мы можем подразумевать как простуду, так и рак. Диагноз обычно выясняется из контекста или с помощью уточнения, например, «я серьезно болен».

Что нужно запомнить: в английском языке есть несколько выражений для обозначения болезненного состояния. Самое распространенное и нейтральное — I'm sick. Именно его обычно используют носители, когда предупреждают коллег о простуде, гриппе или отравлении.

«I have a disease» используется в более серьезных случаях, например: I have a disease for which there is no cure. — У меня болезнь, от которой нет лекарств.

I don’t like it ̶t̶̶̶o̶̶̶o̶̶̶

В чем ошибка: в русском языке есть наречие «тоже», которое с одинаковым успехом используется в утвердительных и отрицательных предложениях. В английском языке для каждой из этих категорий есть отдельное слово.

Что нужно запомнить: в утвердительном предложении — «too», в отрицательном — «either». I want to go for a walk too. — Я тоже хочу пойти на прогулку. I don’t want to go for a walk either. — Я тоже не хочу идти на прогулку.

Произношение слова «either» отличается в британском и американском английском.

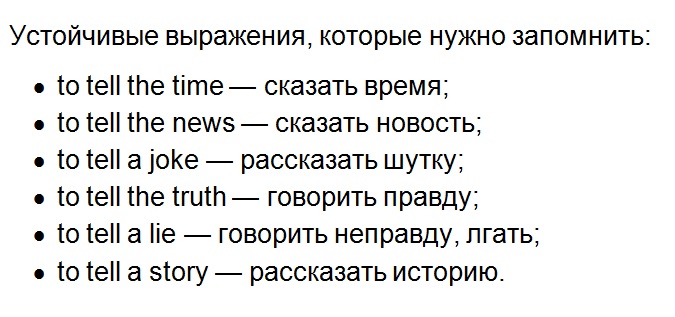

Say и tell

В чем ошибка: глагол «сказать» в русском языке сочетается с существительными и винительного (что?), и дательного (кому?) падежа. В английском языке падежей нет, но есть отдельные слова для каждого из значений.

Что нужно запомнить: «сказать (что?)» — «to say», «сказать (кому?)» — «to tell». I said that English was not my native language. — Я сказал, что английский не мой родной язык. Важным здесь является сообщение, которое передает субъект.

Но если в описываемой ситуации появляется лицо-собеседник, мы обязаны изменить глагол на «tell»: I told him that English was not my native language. — Я сказал ему, что английский не мой родной язык.

If I ̶w̶̶̶i̶̶̶l̶̶̶l̶̶̶

В чем ошибка: в русском языке в сложноподчиненном предложении с придаточной условия мы используем глагол в будущем времени в обеих частях. «Если у меня будет много денег, я куплю дом». В английском языке условия (Conditionals) выражаются разными способами, но ни в одном из них слова «if» («если») и «will» («буду») не употребляются в одной части.

Что нужно запомнить: если вы используете конструкцию первого условного предложения, обратите внимание, что «if» соседствует с глаголом настоящего времени: If I see her, I will tell you. — Если я увижу ее, я скажу тебе.

̶W̶̶̶e̶̶̶ ̶w̶i̶t̶h̶/̶a̶n̶d̶ ̶m̶y̶ ̶f̶r̶i̶e̶n̶d̶

В чем ошибка: устойчивая синтаксическая конструкция «мы с (кем?)» по-английски звучит абсолютно неправильно. Во-первых, носитель поставит местоимение «я» или «мы» на последнее место. Но это правило больше относится к категории вежливости. Во-вторых, в английском языке русская конструкция «мы с (кем?)» выражается как «(кто?) и я».

Что нужно запомнить: «my friend and I» переводятся как «мой друг и я», «я и мой друг», «мы с другом».

Надеемся, что наш комментарий поможет вам приблизить свой уровень английского к совершенству. А если на учебу не хватает времени, обращайтесь к профессионалам. Специалисты ФениксХелп помогут написать и сдать контрольную или курсовую работу по любому предмету.